横浜・吉田町のを舞台に10月3日-5日の3日間、「ラ・マレア横浜」と呼ばれる街頭パフォーマンスが繰り広げられました。アルゼンチンの劇作家・演出家の作品を、日本人の俳優をオーディションで選んで上演する国際企画です。母国のほか、ブリュッセル、ベルリン、リガ、ダブリンなどで、その都市のコンテクストに合わせたバージョンを発表してきたそうです。では横浜版はどういう相貌をみせたのか。本誌「ワンダーランド」の執筆者に読み解いてもらいたいと主催の急な坂スタジオの協力を得て、本公演はもちろん、「プレトーク」への参加、稽古見学などをお願いしました。以下、レビューを2回に分けて掲載します。(編集部)

1.市街を読み物に変えた実験劇

芦沢みどり(戯曲翻訳家)

日本語のタイトルは「ラ・マレア横浜」。<marea>はスペイン語で海の潮のことだそうだ。そこから転じて人の流れという意味もあるらしい。このスペイン語と日本語が合体した名称の、ちょっと風変わりな街頭劇が、横浜市吉田町の街路で繰り広げられた。名は体を現すじゃないけれど、このタイトル、なかなかにシンボリックだ。というのは横浜の「急な坂スタジオ」が海外からレジデント・アーチストとして招いたアルゼンチンのマリアーノ・ペンソッティ脚本・演出のこの実験劇は、まず作者の地元であるブエノスアイレスで初演されたのち、ブリュッセル、ベルリン、リガ、ダブリンと、上演の波に乗ってはるばる横浜にまでやってきたことが一つ。また観客は道筋に設けられた9つのシーンを見て歩くことになっているので、文字どおりそこには人の流れが生まれるはずだ。

このイベントに場を提供した吉田町は小さな町だが、徳川家綱の時代に埋め立てられた吉田新田が始まりだというから、歴史は古い。紆余曲折を経て昭和30年代の初め、全長200メートルはあろうかという細長い4階建てのビルが建てられた・・・ということをテナントのせんべい屋のご主人から聞いた。このビルのある通りが、今回の実験劇の<舞台>で、伊勢佐木町ショッピングモールのすぐ裏手にある。ビルはあずき色をした西洋長屋ふうのレトロな建物。劇のシーンのいくつかはここの空き店舗を使って上演される。横浜でロケーションを探していた演出家は、この通りを見て、「ここしかない!」と即決したそうな。なんだか地霊にでも呼び寄せられたようなエピソードではないか。

10月3日、金曜日の午後7時少し前。とうに日が暮れて、名店街ビルのバーやその対面の焼き鳥屋に客がやってくる時分どき。市街劇の観客も三々五々集まって来た。両側に歩道のある二車線の通りは、車の交通規制がされてはいるが歩行者は通行自由だし、飲食店は営業している。街灯の消された薄暗い車道に佇む観客と、セカセカと通り過ぎて行く通行人の間を、自転車が縫うように走って行く。わずかな時間のうちに街路は日常と非日常が混在する空間へと変貌した。

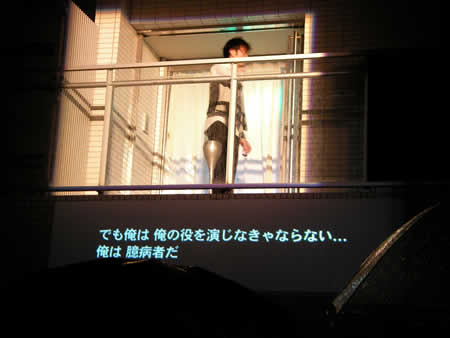

開演時刻。シーンの一つから大音量のロックが流れ始め、それを合図に9つのシーンに一斉に照明が入って劇が始まった。名店街ビルの対面にある雑居ビル。その二階バルコニーが、ロックの流れる「パーティーの場」の舞台だ。屈託した感じの中年オジサンが一人、バルコニーに立っている。カーテンを閉じた部屋の中ではミラーボールが回っているらしく、赤と緑の光線が白いレースを駆け巡る。バルコニーの下の壁にはスクリーンが設置されていて、そこに字幕が投影される。観客はそれを読んで彼がなぜ鬱々としているかを知る。「せっかく娘のためにカネをかけて誕生パーティーをしてやっているのに、女房は会計士といちゃついてやがる。俺はいつまでこれに耐えてなきゃいけないんだ・・・」。でもバルコニーの男は無言。彼は煙草に火を点け、一度部屋に入ってワイングラスを持ってまたバルコニーに出て来るくらいのことしかしない。シーンを字幕で読むという点では、外国映画のワンシーンを観ている感じだが、演じているのは日本人。だから人名などはローカライズされているが、娘の誕生パーティーに父親の同僚が来ているという設定に、違和感を覚える。バルコニーの男の心のつぶやきは10分続き、突然、照明が落ちる。同時に他のシーンの照明も落ちる。

こうして9つのシーンは同時に始まり、10分経って同時に終わり、2分間のインターバルのあと、また同じ場面が同時に始まる。これが10回繰り返されるので(計算上は9回でいいはずだが)、上演時間はちょうど2時間になる。シーンはそれぞれにストーリーを持っているが、お互いに関連しているわけではない。だから観客はどのシーンから見始めても構わないようになっている。

「パーティーの場」で困惑したあと、気を取り直して「オートバイ事故の場」へ行ってみる。車道にオートバイが横倒しになり、その横で男がうつぶせに倒れている。ここでは路面に字幕が投影される。事故を起こした男はほとんど動かないので、いきおい観客の注意は字幕へ向く。「男は有名なテレビ俳優だったが、ある日動物園で鷹を見てどこかへ飛び立ちたくなり、バイクを買って出奔した」。こうした説明のあと事故男の内省や、事故の原因となったインド人の職工へと話が進む。さっきは映画を観ている感じだったが、今度は小説を読んでいるような感じ・・・あっ、そうか!これはもしかしたら小説世界の劇化を目指しているのかもしれない。だったら9つのショート・ショートを読むつもりでいればいいわけだ。設定に多少の違和感があっても、ま、いいか。

そう頭を切り替えて、今度は空き店舗を使ったシーンへ行ってみる。前面がガラス窓の瀟洒なリビング風の部屋。中では女がピアノを弾き、男がダンベルで筋肉を鍛えている。字幕。「男の名前は大輔。彼には絵の才能があった。25歳の時ニューヨークへ。横浜へ帰って来てアートディレクターの仕事をしていたら、覆面の男たちに誘拐され、地下室に閉じ込められた・・・」。

車道を移動しながらシーンを観て歩くうちに、これってどこかで観たような、と思い始めた。そう、数年前に観たサイモン・マクバーニーの「エレファント・バニッシュ」だ。あの作品は劇場の中で映像を使ったり、俳優を宙吊りにしたりして村上春樹の世界を描いていた。ハイテクをフルに使った都市の情景だった。「ラ・マレア」はオリジナルの短い話を、街路で展開させている。「エレファント・バニッシュ」と共通しているのは「都市の情景」。でもなぜペンソッティは、劇場ではなく市街を選んだのだろう?

そう考えながら最後に、営業中のバーを使ったシーンへ行ってみる。店先の歩道に置かれたテーブルと椅子が舞台で、ここでは複数の話が展開する。劇が始まってもバーの中には客がいて、時々歩道に目を向けては談笑している。観客は字幕を読み、俳優を眺め、ついでにバーのカウンターに座った客も観察する。このシーンでは見られるつもりのない人までが見られている。いや、思い返せばこのシーンに限らず、他のシーンでもそうだった。観客の前を通り過ぎる通行人、焼き鳥屋の客、そして観客同士。誰かが誰かを見ている。

見るともなく他者を見る。風景として他者を見る。これが都市の光景でなくていったい何だろう。思えば9つのシーンはみな、都市に住む人間の疲労感と漂泊感をたたえ、字幕は他者と確かな関係を築けないもどかしさを訴えていた。ちょっとショボイけれど懐かしい裏通り。「ラ・マレア」にはここが似合っていた。そして読むべきものは字幕だけでなく、街路に集まった人の流れでもあった。

【筆者略歴】

芦沢みどり(あしざわ・みどり)

1945年9月中国・天津市生まれ。早稲田大学文学部仏文科卒。1982年から主としてイギリス現代劇の戯曲翻訳を始める。主な舞台「リタの教育」(ウィリー・ラッセル)、「マイシスター・イン・ディス・ハウス」(ウェンディー・ケッセルマン)、「ビューティークイーン・オブ・リーナン」および「ロンサム・ウェスト」(マーティン・マクドナー)、「フェイドラの恋」(サラ・ケイン)ほか。2006年から演劇集団・円所属。

・ワンダーランド寄稿一覧 :http://www.wonderlands.jp/archives/category/a/ashizawa-midori/

2.街の息遣いのなかに立ち現れるストーリー群

大泉尚子(ライター)

みなとみらい線の開通などで、交通の便がよくなったとはいえ、都心近くに住んでいると、横浜に足を向けることはめったにない。行ってしまえば、雑駁な東京に比べて、こぢんまりして趣のある心地よい街だと感じるのだが、やはり少し遠いなと思う。東京もんに足を向けさせるには、けっこうな磁力が必要だ。そんな私だが、横浜で若手アーティストの育成にも力を入れている「急な坂スタジオ」プロデュースの、街頭パフォーマンス「ラ・マレア横浜」に興味をひかれ、舞台となる吉田町をはじめて訪れることにした。

実は数日前に、急な坂スタジオで行われたプレトークにも出向いたのだが、そこでの話や資料によると、このパフォーマンスは脚本・演出を、アルゼンチンのアーチスト、マリアーノ・ペンソッティという人物が手掛けている。2005年にブエノスアイレスで初演されて以来、世界数カ国で上演。今回これを演じるのは、東京でのオーディションで選ばれた、日本人の俳優16人だ。9つのショートストーリーが繰り広げられるのだが、セリフらしいセリフはほとんどなく、字幕が語り手の役割を果たす。そして吉田町は「外来文化と独自の文化が混在し…250mほどの通りにいくつもの画廊や40軒ほどのバーが立ち並ぶ、知る人ぞ知る名店街」だという。

さて、JR関内の駅をおりて3分ほどで、会場となる場所に着く。夜7時の開演にはまだ間があるが、すでに何十人かの人が集まっている。

通りの両側に、1階はお店、上階はたぶん共同住宅なのだろう4、5階建ての建物が続いている。左側の建物は、ややくすんだ赤に塗られてシックな印象。右側の大きなダンス教室の看板は社交ダンススクールのものだろうか。少し歩いていくと、画廊、煎餅屋、眼鏡屋、楽器店、スポーツ用品店などが並んでいるが、この時間にはすでに閉店している。その間に何軒か、和風・洋風の居酒屋があって、こちらは営業中だ。かなり年月を経てきたらしき店も、こぎれいな今風の店もあるが、全体に自然なレトロさとお洒落さ、そして地元っぽい感じが適度にミックスされていて、これみよがしでないところが落ち着ける。

店舗スペースのいくつかが、パフォーマンスの舞台として準備されているが、これらは空き店舗なのかもしれない。見取り図を手に、あたりを見回してみると、それぞれのストーリーは、通り沿いに適当な間隔を置いて演じられるようだ。

始まる直前、自転車に乗った男性が通りかかるが、かなりお酒を聞こし召していて、自転車を倒してしまったり、誰にとはなくこの人だかりにからんできたり…。この数時間、この通りは車は通行止めにしていて、その整理にあたっていたお巡りさんが対応するが、彼もそう簡単に通り過ぎようとはしない。「みんな明日の仕事が大事だろう。おれはこんなのに付き合ってられない」と、ろれつが回らないながら、言っていることは実に正論である。

そういうアクシデントがありつつも、時間になって、いよいよパフォーマンスがいっせいにスタートする。字幕は、路上や壁、大きなモニターなどに映し出されるが、場所によっては、かなりの人垣ができていて見えにくいので、空いているところを狙って見ていく。

「パーティー」は、白いタイル張りマンションの2階のベランダで演じられる。窓の中では、赤や緑のライトが点滅していて、かなりの音量のロックが聞こえてくる。娘の誕生日パーティーのさなか、父親の複雑な胸の内を、モノローグ的に綴るという設定。せっかく苦労して開いてやったパーティーなのだが、彼は娘の友達が気に入らなかったりして、やりきれない気持ちでベランダに出てきてしまったのだ。

途中、部屋の中で何かが行われていると勘違いした中年女性が、階段を上がっていってしまう。演技している俳優に問いかけ、彼の方もそれに答えている。うんうん、路上パフォーマンスにはこういうことも起こりうるのだ。最前列の赤ちゃんを抱いた観客などは、面白がってその女性に拍手している。

10分ほどが経って照明が落ち、それぞれのストーリーの1回目が同時に終わる。数分の休憩をはさみ、こういう形で9時の終演時間まで、何度も繰り返されていく。

「眠れない女」「本屋」「エクササイズとピアノ」「リビング」の4作品は、横に並んだ店舗スペースで行われる。これらのスペースの窓には、黒っぽい枠があり、少し体を引いて見ると、物語が額縁の中で起きているような、強いフレーム感を感じさせる。子供の頃、硬貨を入れて、凸レンズをつけた覗き穴から絵を見る〈覗きからくり〉なんていうものが、遊園地にあったなあ…と、そんなことさえも思い起こさせる。

「眠れない女」は、ひたすら男の電話を待つ女の話。「本屋」では、男が本屋で出会う若い女の子を好きになる。「リビング」は一緒に暮らす男女が、別れる前夜を描く。

部屋で、トレーニングをしている男とピアノを弾いている女の「エクササイズとピアノ」は、中ではやや異色のストーリー。彼らは夫婦なのだが、かつて普通に暮らしていた男は、ある日突然見知らぬ男たちに拉致され、理由もわからないまま暴行を受ける。そして、女と結婚してこの部屋で暮らすことを強要される。妻は優しい女だが、今の生活から逃げ出そうとすると、また男たちにつかまり暴行されるので、彼はこの暮らしを続けざるを得ない。一瞬「すわッ、村上春樹か?」と思わせるようなシュールな話である。

「バイク」は事故で路上に倒れている男性の脳裏をよぎる、さまざまなこと。「待ち人」は待ち合わせですれ違う男女。

若いカップルの「接吻」。焼きトン屋の、横に相当長いガラス窓のすぐ前で、持ち時間のほとんどを延々とキスし続ける(字幕によると、この2人も3年後に別れる運命にあるのだが…)。窓の中で、生ビールを飲んだり旺盛な食欲で肉を食べたりしている、満席に近い客の姿が外からよく見えていて、この背景のミスマッチがなかなかに効果的。

「バー」は、店先のオープンテラスで演じられるが、その後ろのカウンター席では本物のお客がグラスを傾けている。この「バー」だけには、別れた夫の手紙を読むウエートレスおよび若い男の物想い編と、初老の男の後半生編という2バージョンがあり、それが交互に演じられる。そこで耳に残ったのは(確かどちらにも出てきたと記憶するのだが)、どうにもならない事態にからめとられた男の口を、ある時フッとついて出る「気分がよくなってきた」というセリフ。そういえば「パーティー」にも出てきたような気がする。

観客が見ている傍らを、通りすがりのサラリーマン風の男性が「オレ、こういうのは理解できない…」と言いながら、連れ立って歩いていく。同感するところもあるのだけど、季節もいいし、ここでこういうのを見ながら、夜風に吹かれているのもけっこう気分がいいから…と心の中で私は呟く。

ところで、字幕で提示されるのは、登場人物の今の状態や思いばかりでない。彼らの生い立ちや経歴などの過去、さらにはその将来、あるいは祖父母や両親の生涯についてもふれられていて、ちょっとした大河小説の粗筋のようでもある。10分間で字幕に流される情報量は、相当なもので、彼らについての微に入り細に入る話が展開する。

その中で特徴的なのは、人物には「長谷川」とか「大輔」とかいった日本名が付けられており、また、かなり頻繁に日本の地名が出てくること。すべてのストーリーは、日本を舞台にした日本人のものに置き換えられているわけだ。よその土地から〈横浜に戻ってくる〉という設定も多く、地域をも強く意識しているのだろう。たぶんほかの国の公演でも、同じような変換をしたのだと考えられる。

人の出会いと別れ、そこに浮かぶさまざまな感情の交錯を描いたこの作品は、ある程度の規模の都市であれば、どこの街にも通用するところが多分にある。俳優たちも、街の一構成要素になろうとしているかのように、必要以上に個性を際立たせず、さりげない演技に徹している。ただ、字幕の文体に、直訳調でひっかかる箇所もあったりするし、「パーティー」や「接吻」をはじめとするいくつかのものは、うーん、設定自体が日本ではちょっと苦しい。しかしそこからは、日本の、横浜の今の話にしたいという、作り手のはっきりした意志が伝わってくる。もしかしたら、そんな国や地域差によって生じるぎこちなさや、さらには通り過ぎる人の違和感さえも含めて、現地版は成立しているのかもしれない。

かつて外国の街で、そして今日、吉田町で繰り広げられた「ラ・マレア」。変わらないものと変わっていくもの、似合うものと不似合いなものをないまぜにしながら、これからも新しい街で演じ続けられていくのだろうかと、私は想いを馳せた。

【筆者略歴】

大泉尚子(おおいずみ・なおこ)

京都府生まれ。芝居やダンス、アート系イベントが好きな主婦兼ライター。「アサヒ・アートスクエア」インターン。時には舞台のスタッフボランティアも。

・ワンダーランド寄稿一覧:http://www.wonderlands.jp/archives/category/a/oizumi-naoko/

3.物語に傾斜する現代人の断片 練られているが文化ギャップも

水牛健太郎(評論家)

「ラ・マレア」というのはスペイン語で「潮」という意味なのだそうだ。説明を受けたときにはぴんと来なくてすぐに忘れてしまった。

横浜・吉田町の百メートルほどの通りで行われた公演を見ていると、九か所で繰り返されるパフォーマンスを見る人の流れは一定ということは決してない。ここはあまり人がいないなと思ってしばらくして同じ場所に戻ってみると、通り抜けられないほどの人であふれていたりする。「潮の満ち干」という形容が、まるで自分で考えたかのように頭に浮かんできた。あとで資料を見たら全く同じことが演出家ノートに書かれてあり、読んだのを忘れていただけとわかって赤面した。そして、なるほど「潮」かと深く納得した。

それぞれのパフォーマンスは一回につき十分で、二分の休憩を挟みこれを十回繰り返すので、合計二時間となる。観客はその間にこのパフォーマンスを全部見て回ることができる。パフォーマンスは通りのテナントスペースを人の住む部屋に見立てて改造したところで行うものが三つ、ふだん不動産屋さんであるところを書店に改造したところで行うものが一つ、通りに面したマンションの二階バルコニーで行うものが一つ、バーの外のテラス状のスペースのテーブルで行うものが一つ、歩道で行うものが二つ、車道上で行うものが一つ。パフォーマンスでは俳優の演技に加え、同じ視野に入る場所に字幕が出るようになっている。一つのパフォーマンスを除いて台詞はなく、字幕によって背景や人物の心情の説明がされる形式となっている。

このラ・マレアは南米アルゼンチンのアーティスト、マリアーノ・ペンソッティの作・演出で、二〇〇五年にブエノスアイレス国際演劇祭で初演され、その後欧州各地やカナダで現地の俳優・現地語字幕による上演がされた。今回の上演はその日本バージョンという位置づけで、横浜の「急な坂スタジオ」の国際交流レジデンス事業としてペンソッティ氏を招き、一ヵ月の滞在によって作り上げたものだとのことだった。

各国で公演を積み重ねたものだけあって、内容はよく練られたものだ。九つのパフォーマンスはいずれも、普通の人の人生の断片を切り取っている。インターネットで知り合った男女の待ち合わせのすれ違い、夜寝られないでベッドで鬱々とする女性、別れを翌日に控えた夫婦、路上ではじめてのキスを交わす男女など。バルコニーの男性は、室内で開かれている娘の誕生パーティーでやきもきすることばかり起きて悩んでいる。書店にいる自意識過剰な男は、女の子にうまく声をかけられないでいる。バーには俳優のジャン=ポール・ベルモンドのようになりたいと夢想する若い男。一方で、死と暴力の匂いも漂っており、バイク事故を起こして路上に倒れている男性もいるし、仲むつまじい夫婦の情景に、夫が謎の集団による拉致・監禁・暴行の末に妻との結婚を強いられたという、村上春樹を思わせる奇妙な物語が付けられたりもする。

これらのストーリーが比較的狭い地域内で同時に演じられるので、一つのパフォーマンスを見ていても他のパフォーマンスも視野に入るし、音楽などの音響も相互に浸透する。字幕の内容は様々で、別れる夫婦の物語(「場面2:リビング」)では夫の祖父の満州引き揚げから夫婦それぞれの未来まで語られるし、バイク事故(「場面1:バイク」)の字幕では、事故を起こした男性の心の声、それまでの経歴や事故の状況だけでなく、事故の原因となったインドのバイク工場の労働者のサボタージュ行為の動機やその労働者の現状、近くのマンションから事故を見ている男性の素性や考えていること、事故が起きた道路に落書きをした中学生や路上のアリのことまで話が及ぶ。世界の時間的・空間的な広がり、様々な因子が相互に影響を与えあう、複雑で転変極まりない世界の姿が表現されている。その世界の中にわれわれ普通の人間の生活・姿を改めて置きなおし、物語性を見出していくことが、ラ・マレアの狙いであることは間違いない。

一九一〇~三〇年代に活躍したドイツの批評家ヴァルター・ベンヤミンは、写真・映画に代表される技術的複製による芸術は、それまでの芸術の持つ「いま-ここ」という性質から出る「アウラ」(オーラ)を無くし、一回でなく大量に出現させることによって、それぞれの状況の中にいる受け手の方に近づいていく可能性を与え、それによって複製される対象をアクチュアル(身近で実感のある、といった意味だろう)なものにする、と論じた(「複製技術時代の芸術作品」)。ベンヤミンは見ることができなかったが、その後映画がテレビになり、写真が携帯写メールともなると、ますます受け手の生活の中に入りこみ、映画ですら保持していたような特別な芸術性などもはやない。

そうしたメディアの発達をよそに、演劇は「いま-ここ」でしか見られないという性質による「アウラ」を貴重なものとして守ってきた。上演回数が数十回に及ぼうと、一回一回の上演はあくまで別のものであり、どの回がよく、どの回が悪かったか、また、その時の観客との相性などが論じられる。舞台中継やビデオ画像は上演の魅力の一部を伝えるに過ぎず、実際に上演を見るかわりには到底ならない。要するに、一期一会の真剣勝負が演劇の醍醐味であるとされてきた。

その意味で言えばラ・マレアは演劇ではない。二時間の間に同じパフォーマンスが十回繰り返され、また字幕によって観客の演技への集中が拡散される。それにより俳優の「アウラ」が剥奪される。この公演形態から「伝説の名演」が生まれたりはしない。演技のスタイルもさりげない日常性を志向している。事前に稽古を見学したが、演出家は俳優の自主性を重んじ、字幕とのタイミングを合わせる以外に特別な指示はほとんど出さなかった。おそらくは普通の日本人らしく見えることが最も重要だったからだろう。アルゼンチン人の自分が日本人の俳優にどうすれば普通の日本人らしく見えるか教えることはできない、と考えていたのではないか。

俳優から「いま-ここ」の「アウラ」を奪う一方で、ラ・マレアは演技者と観客が同じ空間を共有するという演劇のもう一つの特徴は保持している。そこにいるのは、スクリーンや液晶パネルの向こうの手が届かない美男美女ではないし、舞台の上に燦然と輝く名優でもない。つまり、そこにいるのは自分であってもおかしくない、そこに自分たちの分身がいる、そんな感じを観客に抱かせることになる。

そして、観客の分身である俳優たちの演技に字幕が付けられる。これはペンソッティ氏の脚本を日本側スタッフの協力により日本の状況に合うよう翻案の上、日本語に翻訳したものだ。前述のように、専ら人物の内心の独白で構成される場合もあれば、全編背景説明ということもあり、両者の混ざったものもありと内容は様々だが、作品世界にはいくつか際立った特徴がある。

一つは物語性への傾倒である。いくつかのパフォーマンスでは、眼前で展開されている場面の背景に大きな時間的・空間的な広がりがあることを示すことで、これらのパフォーマンスを物語の一場面として位置づけている。「場面2:リビング」が代表的で、字幕は観客の前にいる夫婦のうち夫・健一の祖父母が満州生まれであることから始まり、戦後の引揚体験、健一の父の誕生と母との出会い、健一の幼いころから妻・由美子との出会い、由美子の青春時代、二人の結婚、そして二人が娘を川の事故で亡くし、それ以来溝ができて一年間話をしないでいることを説明した上で、「これがいまの状況だ」と観客に投げかける。観客はそれにより、二人の間に漂う沈んだ空気、時折走る緊張感や、由美子が冒頭近くで写真を破っていたことなどの理由を知る。字幕はその後、二人のその後についても語り、観客はそれを読みながら、二人が最後の夜を共にするために寝室へと入っていくのを見守る。つまり、観客はこの二人の人生のある一場面を覗き見たことになる。観客はこのようにして、妻を亡くしたショックから世界中のシェラトンホテルを泊まり歩いた男性が久しぶりに横浜の街に出たところや(「場面7:バー」)、五ヵ月後に同棲を始め、十八ヵ月後には結局別れることになる若い男女がはじめてキスをしているところを(「場面9:接吻」)目撃することになる。

物語性への傾倒はまた、登場人物が自分を映画やドラマなどの物語の登場人物のように感じたり、また物語の登場人物になりたいと望んだりすることでも示される。九つのパフォーマンスのうち実に六つの字幕で、そのような感じ方・願望が登場する。

ずっとずっと映画を上映してる映画館

(中略)

ベルモンドと呼ばれるのが好きだ

とても好きだ

俺をそう呼ぶ人間はそんなにいない

誰もいない 実は

でもいつかそうなるだろう」(場面7:バー)

「彼は映画の主役になった気分だ

彼はいつもそんなふうに感じる

最初のキスの時はいつも

彼は目を閉じて考える:

主役になるためには

いつも誰かとキスしてないと」(場面9:接吻)

「場面3:本屋」では、好きな女の子に声をかけられないでいる男は、恋の成就から別れた後の傷心旅行のことまで先回りして妄想を続ける。「場面6:パーティー」では、バルコニーに立つ父親は、その一帯を舞台にした映画を撮る、手術を受けて別人になるといった夢想をもてあそぶ。

もう一つの特徴は、黙示録的な想像力である。目の前の日常が崩れ、全てが新しく始まり、そこで自分には英雄的な役割が与えられるといった夢想。身を平凡な日常に置きながら、どこかにあるはずのよりビビッドな異世界に触れたいという願望。これは、自分を物語の登場人物になぞらえる感覚と表裏一体のものだ。

ぼくの潜在能力と本当の価値を見せつけられたら

多くの人の命を救って…

…喝采を浴びて みんなから崇拝される 」(場面4:待ち人)

「CNNをつけよう

ホワイトハウスに仕掛けられた爆弾

幼稚園がワシントンで吹き飛ぶ

最高!

(中略)

革命が起きればいいのに」(場面5:眠れない女)

非日常へと暴走する想像力、物語への願望、飢え。これらはまさに、現代の人間が置かれている条件そのものと言える。二十世紀末、社会主義の崩壊により大きな物語が終わったとされ、脈絡のない混乱した世界の姿が誰の目にも明らかになった。ものの本によれば人の意識は一瞬一瞬で切り替わり、常に違うものを見、感じ、考えている。それが一つにつながっているかに感じさせているのが「自我」というまやかしだという。それが本当であったとしても、それだからこそ人は、あるいは「自我」は、一つながりの流れを求める。大きな物語がないのだとしたら、自分だけのオーダーメイドの物語を欲する。

かつて物語は王侯貴族や英雄のもので、普通の人が物語の主人公になることはなかった。そのうちに特権的な天才や美男美女、数奇な運命を持つ人々が主人公になるようになったが、いずれにしてもどこか特別な人たちだった。普通の人は、政治的な大きな物語の一部になったり、物語とは無縁の人生を受け入れたりして暮らしていた。しかしいまでは、メディアが物語を大量に複製し、人々の生活を物語で満たしている。人々の物語への願望をかつてないレベルにまであおり、高めている。自分が物語の主人公であって何が悪いのか、いや既に自分は何らかの物語の主人公なのではないか。そう感じ、自分の人生のばらばらの一瞬一瞬を無意識のうちに物語につむぐ。あるいは、刺激的な別の人生を思い描きながら、退屈な日常を耐える。そんな風にして生きている人が、今やかなりの割合を占めている。

ラ・マレアに登場するのは、そんな現代人の姿である。身は日常に置きながら、意識は物語の主人公として時空を超えて飛び回る。「潮」というのは、そんな想念の流れを示すものでもあるだろう。分裂する身体と心。ラ・マレアはそれを俳優と字幕という形で示し、これはあなたの姿ではないかと突きつけてくる。刺激的な公演だった。

誰かに決められちゃう前に

自分でなりたいキャラを選ばなきゃ

ある日あなたが起きてみると

耳が 大きなネズミの耳になってる」(場面5:眠れない女)

一方で、今回のパフォーマンスは、このような国際企画において文化的なギャップをいかに消化していくかという点に課題を残した。

既に書いたように、このパフォーマンスは南米アルゼンチンに発し、欧州各地とカナダでの公演を経て今回、日本で行われた。西洋文化圏の外ではじめての公演ということだが、それだけに公演内容には文化的なギャップがあった。

例えば「場面4:待ち人」では遅れてくる女性の方は熱心なカソリック教徒であり、字幕で示される内心の独白は神との対話が大半を占めており、教会への不満も語られる。これまでの公演地は、アルゼンチンをはじめ、アイルランド、フランス、ベルギー、カナダのケベック州など、西洋の中でもカソリック文化圏が多く、カソリックでなくとも少なくともキリスト教文化圏だったため、このような独白は文化的に自然なものだっただろう。この点は日本と大きく異なる。もちろん日本にもカソリック教徒はいるのだが人口の一%以下の少数派であり、ここの部分が多くの観客にとってなじみにくい内容だったことは間違いない。

また目立ったのは、男女関係における愛情表現などで、日本人の男性は通常使わないような表現があったことだ。日本人の俳優が演じているのを見ながらこうした字幕を読むと、やはり違和感があった。

「君の目は 金色の鏡みたいだ」(場面2:リビング)

「君の瞳は

砂漠で燃える 油井の色だ

僕は目を閉じて君の瞳を思い浮かべる

夜の闇に輝く二つの瞳」(場面7:バー)

文化的な違いではないが、国情の違いにより日本では違和感のある設定もあった。「場面7:バー」では、バーのウェイトレスの元の夫はアメリカ軍に入隊してイラク戦争に従軍している。元夫からの手紙は兵士の過酷な体験とそれによる心理的な病を感じさせるもので、強烈な印象を残す。

中南米からの移民は現在、アメリカ軍の前線部隊ではかなりの割合を占めている。軍隊への入隊は米国籍を必要とせず、むしろ入隊が国籍取得に有利な条件をもたらすことも、移民の入隊を促進している。

そのため、アルゼンチンでは米軍兵士としてイラク戦争に従軍した兵士の物語がリアリティを持ってくることになる。一方、日本人でアメリカ軍に入る例は、私も一人知っており、全くないとは言えないのだが、それほどのリアリティがある設定とはやはり言えないだろう。

これらの文化的な違いや国情の違いに加え、これまで引用した例でわかるように、字幕の文体や表現方法は、日本語としては不自然な部分が多かった。

一般論として、国際交流企画においては、文化的な違いを伝えることも重要であり、翻訳は必ずしも自然な日本語にすればよいというものでないのは確かである。実際、「外国からやってきたパフォーマンス」として見るならば、翻訳然とした文体は独特の雰囲気をかもし出す効果はあった。多くの観客がそのような感覚でラ・マレアを見ていたように思う。

しかしラ・マレアは、前半で論じたことから考えれば、観客が登場人物を自らの分身と感じることが、公演の最大のポイントだ。少なくとも、アルゼンチンで初演されたラ・マレアはそうしたもののはずである。その意味では、文化的・言語的なギャップを強く感じさせる日本語字幕は、本来の効果を損なっていた。

アルゼンチンと大きく文化・言語の異なる日本で、日本人俳優を使ってラ・マレアを上演する場合、ギャップをどう解消していくかは、やはり重要なポイントだったはずだ。残念ながら、演出のペンソッティ氏も、また翻訳に携わった日本人スタッフも、こうしたことについて十分に考え抜いたとは言えないように感じた。

【筆者略歴】

水牛健太郎(みずうし・けんたろう)

1967年12月静岡県清水市(現静岡市)生まれ。高校卒業まで福井県で育つ。大学卒業後、新聞社勤務、米国留学(経済学修士号取得)を経て、2005年、村上春樹論が第48回群像新人文学賞評論部門優秀作となり、文芸評論家としてデビュー。演劇評論は2007年から。そのほか経済評論も手がけている。

・ワンダーランド寄稿一覧:http://www.wonderlands.jp/archives/category/ma/mizuushi-kentaro/

【上演記録】

「ラ・マレア 横浜」( La Marea Yokohama )

日程 2008年10月 3日(金), 4日(土), 5日(日)各日19:00~21:00(120分)

会場 横浜市中区吉田町 街頭(店舗内および路上)

料金 無料 / チケットの発券はありません。

日本語字幕付き / 解説資料配布あり

脚本・演出:マリアーノ・ペンソッティ / Text and Direction : Mariano Pensotti

美術・衣装:マリアナ・ティランテ / Set and Costume : Mariana Tirantte

照明:マティアス・センドン / Light : Matias Sendon

音楽:フェデリコ・マラル / Music : Federico Marrale

製作:ブエノスアイレス国際演劇祭 / Production : Festival Internacional de Buenos Aires 横浜バージョン

共同制作:急な坂スタジオ / Yokohama version Co-production : Steep Slope Studio

出演:オーディションにより選出された16名の俳優 / Cast : The actors and actresses selected by the audition

日本スタッフ / Project Team in Japan

ディレクター:相馬千秋(急な坂スタジオディレクター) / Producer : Chiaki Soma (The Director of Steep Slope Studio)

翻訳:岸本佳子 / Translator : Yoshiko Kishimoto

宣伝美術:先崎哲進(TETUSIN) / Design : Takayuki Senzaki (TETUSIN)

舞台チーム:清水義幸+カフンタ / Stage team : Yoshiyuki Shimizu + Kafunta 清水義幸、有島由生、井上達夫、江連亜花里、小川信濃、角隆司、武田幹也

Yoshiyuki Shimizu, Yu Arishima, Tatsuo Inoue, Akari Ezure, Shinano Ogawa, Takashi Kado, Kanya Takeda

技術制作:細川浩伸(急な坂スタジオ) / Technical Manager : Hironobu Hosokawa (Steep Slope Studio)

制作:米原晶子(急な坂スタジオ) / Production Manager : Akiko Yonehara (Steep Slope Studio)

制作補:並河咲耶、米山淳一 / Production Assistant : Saya Namikawa, Junichi Yoneyama

主催:急な坂スタジオ

Organized by Steep Slope Studio

共催:アーツコミッション・ヨコハマ、吉田町町内会、吉田町名店街会

Co-organized by Arts Commission Yokohama, Yoshida-machi Cho-nai-Kai, Yoshida-machi Meitengai-kai

後援:在日アルゼンチン共和国大使館

Endoresed by Embassy of the Argentine Republic

特別協力:美術商はまゆう、ブック・ピック・オーケストラ、ポズ・ダイニング

Special Cooperation by Antique art dealer HAMAYU, Book pick orchestra, Poz Dining

協力:アサヒビール株式会社、株式会社ヤマハミュージック横浜、セゾン文化財団、吉田町バーズ・ストリート

Co-operated by ASAHI BREWRIES, LTD., YAMAHA MUSIC YOKOHAMA CO, LTD., The Saison Foundation, Yoshida-machi Bar’s street

平成20年度文化庁国際芸術交流支援事業

Supported by the Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2008

本事業は、創造都市横浜国際レジデンス事業の一環で行われています。

This project will be held as a part of creative city international residential project.

▽「ラ・マレア 横浜」プレトーク

http://kyunasaka.jp/topics/mac/mac21.html

日時:9月28日(日)16:30 カフェオープン 17:00 トークスタート

会場:急な坂スタジオ

料金:1,000円(1ドリンク付き)

ゲスト・スピーカー:

マリアーノ・ペンソッティ(劇作家・演出家)

マリアナ・ティランテ(舞台美術家)

岡崎松恵(Offsite Dance Project代表・プロデューサー)

アイリッシュ海とエンヤの家

アイルランドの首都ダブリンを目指すにはまずロンドンへ行く。 ここで入国審査をうけしばらくの待ち時間の後、ダブリン行きの飛行機に乗る。 飛行機に乗って窓の外を見ているとしばらくして南側に大きなV字型の河口が見えてくる。 よく晴れているのでよく見える。 緑色の..