◎衝撃の「真面目キス」 愛と死のはざまに

鈴木励滋

昨年の野田秀樹の芸術監督就任で、東京芸術劇場が発信型へと大きく転換したことを強く印象付けた “芸劇eyes”。「芸劇が注目する才能たちを紹介する」企画として、ハイバイ・五反田団・グリング・冨士山アネット・モダンスイマーズという、「若手」でも「小劇場を中心に」でもなくなりつつある、いわば必勝体制での第一弾を手堅く成功させた。そして、今年は快快や劇団、江本純子に混じってFUKAIPRODUCE羽衣が参戦という攻めの姿勢である。

昨年の野田秀樹の芸術監督就任で、東京芸術劇場が発信型へと大きく転換したことを強く印象付けた “芸劇eyes”。「芸劇が注目する才能たちを紹介する」企画として、ハイバイ・五反田団・グリング・冨士山アネット・モダンスイマーズという、「若手」でも「小劇場を中心に」でもなくなりつつある、いわば必勝体制での第一弾を手堅く成功させた。そして、今年は快快や劇団、江本純子に混じってFUKAIPRODUCE羽衣が参戦という攻めの姿勢である。

FUKAIPRODUCE羽衣はその名の通り、深井順子がプロデュースし、糸井幸之介が作演出および作詞作曲さらに振付までも手がけてきた。羽衣メンバーと呼ばれる俳優陣も他では生きていけそうもないと思える俳優たちである。それは、深井や糸井以上に彼や彼女を生かせる者はいないだろうという意味で、三条会やチェルフィッチュと比較してもよいくらい、羽衣の表現世界の唯一無二性が高いということでもある。彼ら以外にも、伊藤昌子や西田夏奈子や鈴木燦といった「メンバーじゃねぇの?」といいたくなるくらい不可欠な、羽衣ファミリーとでも呼ぶべき人たちがいる。中年の渋さ全開な藤一平が今回の公演にはトークゲストとしてのみ参加だったのが、一抹の寂しさを覚えたほどのファミリー感である。かわりに今回は、内田慈やクロムモリブデンの板倉チヒロ、ライヴハウスでの羽衣LIVEの常連で、すでにファミリーと呼んでもよいかも知れぬハイバイの金子岳憲が、満を持して本公演見参という強力な布陣であった。

いままで羽衣は、ホームレスや底辺の労働者やありふれた高校生、名もない人たちのどうでもいい日常を、ほぼそれのみといっていいほどセックス中心に描いてきた。薄っぺらそうに見えて急に深遠を突く歌詞に懐かしいようでいて予定調和をぶち壊す楽曲が絡まる歌と、一見ベタベタな装いながらそれが過剰であることで違和感をもたらす振付という、糸井の奇妙な持ち味が羽衣の唯一無二性を支えている。けっして歌や踊りが上手いといいがたいが、ウザいほど壮絶に唄い、夢に見そうなまで奇妙に踊るのが羽衣の舞台の真骨頂なのだ。カタルシスを追求する描写にとどまることなく、あられもない性、ひるがえって生そのものを、断固として肯定するのが羽衣である。ひたひたと迫り来る死の不安を撥ね退けるかのような熱量を糸井たちは生み出してきた。

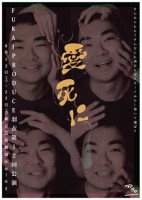

早々と表明した仮タイトル『生きているなら愛を示せよ』からは、そのような流れにある作品となることを予感させた。だがその後に、正式なタイトルは『愛死に』に決まる。それまでのスタイル、死の不安を熱さで撥ね退け払拭するということは、意地悪くいえば勢いで不安を覆い隠してしまうということでもある。「死」という言葉を用いた、直球ともいえる作品タイトルから、ついに死そのものと向かい合わんとする覚悟を受け取ったのだ。

実際に作品を観て、その覚悟の完遂を強く感じさせられたのは、ラスト近くのキスシーンだった。それぞれがそれぞれの相手にやさしくキスをしたのだが、舞台でこれほど揺さぶられるキスシーンを観たことはないといってもよい。

それまでの羽衣は、口を覆った掌を合わせたりひらひらさせる手で互いの口の部分を覆ったり、疑似キスをするのが常であった。それゆえ、歌詞にもある「おちゃらけおちゃらけ」なのが羽衣だと思っている向きには「マジメなキス?!」という驚きがあったかもしれない。さまざまな強烈な作品を観てきてしまったせいで、舞台上で性交が行われてもきっと驚かないくらい麻痺してしまっているわたしは、擬似ではないガチなキス自体に驚きこそしなかったが、別の衝撃を受けていた。

それは、今までにない真面目なキスで羽衣が、死を忘れ去るのではなく、死と向き合いそして乗り越える舞台表現のひとつの可能性を示していたと感じたからであった。

公演の場所は東京芸術劇場の小ホール2。ハイバイの岩井秀人が『て』の初演の下北沢駅前劇場の倍ほどもある広さに当惑したというくらい、「小」と名が付いていてもデカイ。

これまでは、こまばアゴラ劇場や次回作の上演の場でもある新宿ゴールデン街劇場のような規模の場所で舞台と客席と入り混じるような空間を作り、熱気どころか吐息や汗をバラ撒き、匂いまでも感じざるを得ないのが羽衣であった。今年1月に『あの人たちのリサイタル』を再演したシアタートラムも広かったが、桟敷席を相当数用意して舞台と客席の境界を曖昧したトラムのような形もとれない、さらにかっちりとしたホールである。

だから、いわゆる額縁舞台をメインには使用せず、客席方向へ拡張された5メートル四方ほどの舞台を設け、客席は両脇と正面に、張出し舞台をコの字に囲むようにして配置したのは、少しでも客席との一体感をもたらそうという意図であったのだろう。たくさんのロッキングチェアを並べた額縁舞台には、終始緞帳がほとんど下ろされたままであった。

張出し舞台に現れた一人の男が、壊れたロボットのような台詞回しで、途切れとぎれに「オレネミンナニツマラナイヤツダッテオモワレルノイヤダケド~」と語る。そして、今回の主題歌ともいえる「CRAGY LOVE」を舞台上で歩き回る人々は唄い、彼と同じ台詞を他の男たちが発するのが合わさっていく。女たちの彼に応じるような言葉もきれいに唱和するわけではないために、雑然として明確に伝わってこない。

「もう、ゲームとセックスが好きな坊や」じゃないというマザコン気味な男たちと、「もう、お菓子とセックスが好きな小娘」ではないというおセンチな女たち。ギターの高まりとともに、台詞は重りゆき、バラバラだった歩きも舞台の奥と手前を往復する揃った動きとなるが、しばらくするとまたほどけていった。都会の雑踏の声にならない呟きが積み重なって可聴化したかのような、意味よりも感情がより伝わってくる。そこはかとなく人々の孤独が漂う、羽衣には欠かせない雰囲気が一場で見事に小ホールを満たした。

こうなったらもう迷うことなく、一気に羽衣ワールドに突入していく。ラブホテルへと向かうタクシーの中、12人6組の男女がくんずほぐれつ絡みあう。それぞれがうざったいほどの熱く愛を語りあうシーンを6通り、それを2周してラブホテルに着くと、空き地である。

「あう あう あう あうとどあせくーす」の叫びから始まって、噴火で街が呑みこまれても生き埋めになっても立ちバックのままセックスをし続けると、炎のような赤い照明の中でバカバカしいことこの上ない絶叫をする。実際に火山灰の下に千数百年埋まっていたポンペイの人々が聞いたら激怒するだろうが、こいつらは本気なのだ。さらにさらに、化石になっても「1000万年立ちバック!」とバカ炸裂する。次の場でも「あん」だとか「おふ」だとか「チューチュー」「ガブリ」「ドックンドックン」と卑猥な蜜月が延々と続いていく。

すべてのカップルが二人の遣り取りを展開して「それは冗長だ!」と言われれば、まさしくそのとおり。熱くなりすぎていくとミュージカルなのに絶唱過ぎて「歌詞が聞き取れない!」という苦情もお構いなしだろう。左様、それが羽衣だ。それこそが羽衣が「妙―ジカル」と独自の歌劇を称するゆえんなのだ。どうあがいても上質なミュージカルにはなりえないのだが、「下手ウマ」でもなければ、わざと下手に演ずるすかし方のごとき小賢しい高等テクニックでもない。ガムシャラに伝えなくてはならぬ切実な想いが潜む、あまりに非効率で、あまりにも傍迷惑な熱さなのだ。

もちろん、緩急を用いられない訳ではなく、「あうとどあせくーす」と「蜜月」の間には、二人の若い男女が劇場に忍び込む静かなシーンが挟まれていた。

本筋とは絡むことなく、劇場の外、すなわち池袋の雑踏にいそうな二人が、後方から客席の間を縫って、客席と舞台を繋ぐような動線で進入する。二人は「おじゃましまーす」と入ってみたら、そこが誰もいない(!)劇場であることにテンション上げて、しばらくはしゃいで、仕舞いには眠ってしまう。

この唐突なシーンは、観客が食傷しないための箸休めかもしれないし、もしかしたら「立ちバック」を全身全霊賭してやっていた演者たちの休憩時間だったのかもしれなかった。けれど、闖入二人組に、わたしたち観客がまったく見えていないという様子が、わたしの中に「透明に集積していく時間」という、ある時間感覚を呼び起こしていた。

それは、社会学者の見田宗介が『宮沢賢治-存在の祭りの中へ』(岩波現代文庫)において、宮沢賢治の代表作『春と修羅』の序詩にある「すてきな化石」とか「透明な足跡」、さらには多くの作品の中に現れる「標本」について考察し、そこから伺える賢治の独特な過去に対する感覚を名付けたものである。

見田によれば、この国に紹介されて間もない「一般相対性理論」を貪欲に吸収した賢治は、三次元空間にもうひとつ「時間」のベクトルを加えた四次元世界、つまり「上/下」「左/右」「前/後」に「過去/未来」という“方角”が加わった世界像を基に、詩や物語を創作していたという。その世界観は、賢治が学んでいた仏教哲学の中の「三世実有(さんせじつう)」、すなわち「過去も未来も現在とともにこの世界の内部に実在する」という説とも通底していた。

賢治が信じていた、もしくはそうであることを願っていたこの世界観において、過去に存在したものは無くなってしまったのではなく、見えなくなっているものの、永在している。単に「わたしたちの感じ方の習慣」によって、現在あるものが「すきとほつて」過去の方角へ進む様子が感覚できないだけである。彼の作品にたびたび表された「化石」や「足跡」や「標本」というものは、透明になってわたしたちの「感官の遥かな果て」に今も“在る”ものたちの、かろうじて知覚可能な痕跡のように賢治は見なしていたのではないかと、見田はいうのである。

『愛死に』における二人の闖入者には、会場を埋める観客が見えていない。そのことが、池袋の東京芸術劇場という空間にともにいるはずの二人とわたしたちとが、同じ空間におりながら、時間軸において互いに異なったところにいるのではないかという感覚をわたしに惹起させた。それはこのわたしが「すきとほつて」在るのだけれど見えなくなる、言い換えれば、時間のベクトルを過去の方へ進んでいくという感覚であった。

そしてこの唐突で奇妙な箸休めが、終盤のキスシーンに、死を乗り越える跳躍力をもたらしたのではなかろうか。

倦怠期などすっ飛ばしていつの間にか終焉を迎えたようで、あんなにも濃厚だった蜜月の直後の場では、「あんな男にやりたいだけやらしてあげちゃって」とか「仕事しかしてないけど、楽だし、お金貯まるし」とか「もっとほかに、どーだっていーことじゃないことがあるんだろうけど、なんで掃除してんだろう」とか「誰でもいいから俺の子供を生んでくれ」という嘆きや強がりや失望ややけくそが口々に語られる。そんな中、一人になってしまった女が旅に出る。そして、一人になってしまった男もまた、旅に出る。

地方の城下町に立ち寄り、さらに田舎へ、海沿いを走るローカル線には自分と運転手と車掌しかいなくなる。女と男はそれぞれの旅路を交互に語りながら旅を続ける。それぞれが辿り着いた浜辺に腰かけ夕陽に涙を誘われる。二人で行った旅のことを思い出す。それぞれの台詞は、いつの間にか会話のように重なっていく。「ねぇ、今度はどこを旅行する?」「君の行きたいところがいいよ」夕陽は一層その色を濃くしていく。ひざを抱えた女は深い茜色の灯りに照らされて「ねえあなた、あたしとっても寂しいわ」と呟き、すぐ隣にいる男も同じ格好で同じ方を向き「ねえ君、俺はとっても寂しいよ」と独りごちる。

ある人は、かつて愛しただれかのことを想ったかもしれない。もう会うこともないだろう人を。またある人は、いま愛している人のことを想ったかもしれない。どんなに愛していたとしても、必ずいずれ別れわかれにならねばならない人を。

そして最後の熱唱は、時おり客電も点く中、客席に向かって一人ひとりに訴えかけるかのように激しかった。それはまるで、与えられそして奪われる生命の不条理さにともに怒ろう、「運命」とやらの理不尽さにともに抵抗しよう、そんな呼びかけにも思えた。「死んでく間際の自分の心は沈んでく夕陽だろうか」と繰り返し、声も顔も名前も忘れていく相手の存在が「滲んで溶けて消えてなくなる」とつづく。

出会い、愛し合い、別れ、それを繰り返し、そして死ぬ。ついにはすべてが無に帰してしまうかのように思えるのは絶望的なのかもしれない。けれども、まるで透明になっていくかのように誰かの記憶の中で消えてなくなる自分というのは、死が断絶ではなく溶け合っていくかのようなイメージですらある。

叫びのような歌声が途絶えたあとの静寂のなか、どこかで元気に生きていてほしいと絶唱し呼びかけた相手、かつて愛したあの人のことを想いながらそれぞれが宙空にキスをする。互いに相手を想う女と男の唇はゆっくりと重なる。彼/女たちが、ほんとうには再会することの無かったことを表すには、いつもの戯画的なキスではなく、ごくありふれた静謐なキスでなければならなかった。

わたしは確かにその様を見ていたのだが、ほんとうにはそこには無いものを見ていた。異なる時空の透明な相手にキスをする人たちを見ていた。そして、幻のようなキスの情景によってそこに立ち現れた「愛」そのものを見たような気がしている。

彼/女たちもあの闖入者も、そしてその様子を見つめ続けてきたわたしたちも、だれもいなくなった後のことを、その時わたしは思い浮かべていた。わたしたちが芸劇小ホールで目撃したあの愛は、わたしたちだれもがいなくなった後でも、必ずや実在し続けているに違いないという、根拠のない確信がわたしを満たしていた。

最後に再び二人の若者が忍び込んできて、直前のシーンなどお構いなしにロッキングチェアではしゃぐ。やはり誰もいない劇場という様子で、わたしたちのことは二人には見えてはいない。じゃれあう二人。愛を語り、そして溶暗していく中、闇を恐れる二人。終幕を予感したわたしは叫びたくなる。

もう大丈夫だよ、きみたちが確かに生きて愛したことは確かだから。100年経ってわたしたちがみんな死んでしまっても、1000万年が過ぎて化石ほどの痕跡も残せなくとも、そんなわたしたちのことをたとえ誰も憶えていなくとも、それは確かに在ったのだから、絶対に大丈夫だよ、と。

羽衣の妙―ジカルのように切なく、そして熱く。

(注:文中の会話は、表記・綴りを含めて公演後配布された台本に従った)

(初出:マガジン・ワンダーランド第215号、2010年11月10日発行。購読は登録ページから)

【筆者略歴】

鈴木励滋(すずき・れいじ)

1973年3月群馬県高崎市生まれ。栗原彬に政治社会学を師事。地域作業所カプカプの所長を務めつつ、演劇やダンスの批評を書いている。「生きるための試行 エイブル・アートの実験」(フィルムアート社)やハイバイのツアーパンフに寄稿。

・ワンダーランド寄稿一覧:http://www.wonderlands.jp/archives/category/sa/suzuki-reiji/

【上演記録】

FUKAIPRODUCE羽衣 第12回公演『愛死に』

東京芸術劇場小ホール2(2010年6月12日-22日)

出演:

深井順子 × 金子岳憲[ハイバイ]

伊藤昌子[劇団阿佐ヶ谷南南京小僧]× 澤田慎司[劇団掘出者]

西田夏奈子× 高橋義和

鯉和鮎美 × 板倉チヒロ[クロムモリブデン]

寺門敦子 × キムユス[散歩道楽]

内田慈 × 日高啓介

東谷毬子 × 鈴木燦

作・演出・音楽・振付・美術:糸井幸之介

舞台監督:西直奏、シロサキユウジ

音響:樋口亜弓

照明デザイン:松本永(Fantasista?ish.)

衣装:吉田健太郎(yu-GEN CRaFTS)

宣伝美術:吉田健太郎

チラシイラスト:鈴木燦

チラシ短歌:深井順子

チラシモデル:高橋義和

プロンプター:井出智子

制作:坂田厚子、大石丈太郎、林弥生

プロデュース:深井順子

主催:FUKAIPRODUCE羽衣

提携:東京芸術劇場(公益財団法人東京都歴史文化財団)

助成:芸術文化振興基金 「芸劇 eyes」

「FUKAIPRODUCE羽衣「愛死に」」への10件のフィードバック