◎ミニマルな所作の大いなる効果

木村覚(美学・ダンス批評)

まず、ロケーションのチョイスが素晴らしかった。目白の赤鳥庵は、駅から高級住宅街を五分ほど歩くと突如現れる目白庭園の一画にあり、都心にいることを忘れてしまう静かで美しい空間だった。夜の回もあったのだが、室内に差し込む午後の光とともに見られて、昼の回でよかった。畳敷きの一室が、舞台と客席を兼ねている。受付で渡されたお茶とお菓子の小箱に手を伸ばし、しばらく開演を待つ。座布団に座って、廊下を隔てた窓から外を見渡せば、池に錦鯉が遊んでいる。時折、和装のダンサー四人たちもあらわれて、本番前にもかかわらず、観客の相手をしたり談笑したりしている。

まず、ロケーションのチョイスが素晴らしかった。目白の赤鳥庵は、駅から高級住宅街を五分ほど歩くと突如現れる目白庭園の一画にあり、都心にいることを忘れてしまう静かで美しい空間だった。夜の回もあったのだが、室内に差し込む午後の光とともに見られて、昼の回でよかった。畳敷きの一室が、舞台と客席を兼ねている。受付で渡されたお茶とお菓子の小箱に手を伸ばし、しばらく開演を待つ。座布団に座って、廊下を隔てた窓から外を見渡せば、池に錦鯉が遊んでいる。時折、和装のダンサー四人たちもあらわれて、本番前にもかかわらず、観客の相手をしたり談笑したりしている。

「演劇計画」は京都芸術センターの演出家発掘・育成プロジェクト。五反田団の前田司郎さんは同プロジェクトの「京都芸術センター舞台芸術賞2004」を受賞(「家が遠い」)して昨夏、オーディションで選抜された17名の俳優たちと1ヵ月のワークショップを経て「ノーバディー」を上演。今年はその延長上に新作「生きてるものはいないのか」を発表しました。

「演劇計画」は京都芸術センターの演出家発掘・育成プロジェクト。五反田団の前田司郎さんは同プロジェクトの「京都芸術センター舞台芸術賞2004」を受賞(「家が遠い」)して昨夏、オーディションで選抜された17名の俳優たちと1ヵ月のワークショップを経て「ノーバディー」を上演。今年はその延長上に新作「生きてるものはいないのか」を発表しました。 人間、うれしいことばかりではない。楽しいことばかりでもない。ちょっと憂鬱だったり、人を見たら泥棒だと叫びたくなったり、たまには犬も歩けば棒にガンガンぶち当たるような辛さもあり、つまり劇場に行くのがどうにもおっくうなこともあるものだ。

人間、うれしいことばかりではない。楽しいことばかりでもない。ちょっと憂鬱だったり、人を見たら泥棒だと叫びたくなったり、たまには犬も歩けば棒にガンガンぶち当たるような辛さもあり、つまり劇場に行くのがどうにもおっくうなこともあるものだ。 新国立劇場はどこへ行くのか。演劇部門の芸術監督が栗山民也氏から、鵜山仁氏に変わった最初の企画、「三つの悲劇 ギリシャから」はどうも迷走しているようにしか思えない。前号で葛西李奈氏が好意的にとりあげているが、私としては、第一弾の「アルゴス坂の白い家」は鵜山氏自身の演出作にもかかわらず、あまり感心しなかった。

新国立劇場はどこへ行くのか。演劇部門の芸術監督が栗山民也氏から、鵜山仁氏に変わった最初の企画、「三つの悲劇 ギリシャから」はどうも迷走しているようにしか思えない。前号で葛西李奈氏が好意的にとりあげているが、私としては、第一弾の「アルゴス坂の白い家」は鵜山氏自身の演出作にもかかわらず、あまり感心しなかった。 マンションの一室で、まるで田舎の寄合所であるかのようなにぎやかな家庭で繰り広げられる「永年の友人」と「知り合ったばかりの友人」が夫婦に降り注ぐ些細な事件を大きな妄想により大事件に拡大させている、まさに、狂気の階段を昇っていく2時間の舞台であった。

マンションの一室で、まるで田舎の寄合所であるかのようなにぎやかな家庭で繰り広げられる「永年の友人」と「知り合ったばかりの友人」が夫婦に降り注ぐ些細な事件を大きな妄想により大事件に拡大させている、まさに、狂気の階段を昇っていく2時間の舞台であった。 悲劇を描くことには、どんな意味があるのだろうか。劇場をあとにしながら出てきた疑問は、それだった。わたしは、悲劇をながめながら、涙する。そして、自分の身を振り返る。「この状況よりはマシな現実を生きているわ」と、ホッと胸をなでおろす。いまのシアワセをかみしめ、日々を大切に生きていこうと思う。しかし、それができるのは、物語が必ず終わりをむかえるという安心感があるからだ。世界で起きている悲劇は、決して、何ひとつ、終わっちゃいない-。何度も何度も、ギリシャ悲劇のスジから脱線する登場人物たち。彼らは懸命に、その事実を、わたしに伝えつづけているようだった。

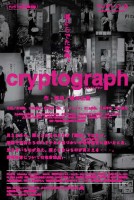

悲劇を描くことには、どんな意味があるのだろうか。劇場をあとにしながら出てきた疑問は、それだった。わたしは、悲劇をながめながら、涙する。そして、自分の身を振り返る。「この状況よりはマシな現実を生きているわ」と、ホッと胸をなでおろす。いまのシアワセをかみしめ、日々を大切に生きていこうと思う。しかし、それができるのは、物語が必ず終わりをむかえるという安心感があるからだ。世界で起きている悲劇は、決して、何ひとつ、終わっちゃいない-。何度も何度も、ギリシャ悲劇のスジから脱線する登場人物たち。彼らは懸命に、その事実を、わたしに伝えつづけているようだった。 京都のアトリエ劇研でマレビトの会『Cryptograph(クリプトグラフ)』を観た。

京都のアトリエ劇研でマレビトの会『Cryptograph(クリプトグラフ)』を観た。 結局、演劇をはじめとするあらゆる表現活動は、世界を変える方法のアイデア提示だとは言えないか。つくり手が認識する、あるいは目指す「世界」の広さ、「変化」の規模はさまざまだが、自分(達)の作品に接した前と後で観客の意識が変わることを目指さない表現者はいない。つくり手が自覚的か無自覚かに関わらず、演劇は世界の定義を広げていく運動に他ならない。脚本や演出のスタイルの差異とは「だから自分は変えたい」という動機、「自分だったらこう変える」という具体策の差異なのだ。

結局、演劇をはじめとするあらゆる表現活動は、世界を変える方法のアイデア提示だとは言えないか。つくり手が認識する、あるいは目指す「世界」の広さ、「変化」の規模はさまざまだが、自分(達)の作品に接した前と後で観客の意識が変わることを目指さない表現者はいない。つくり手が自覚的か無自覚かに関わらず、演劇は世界の定義を広げていく運動に他ならない。脚本や演出のスタイルの差異とは「だから自分は変えたい」という動機、「自分だったらこう変える」という具体策の差異なのだ。