◎廃墟でも踊り続ける 舞台を支配する意志と身体

志賀信夫

東野祥子は、東京では、トヨタ・コレオグラフィーアワードで、一気に注目を集めた。奈良に生まれてモダンダンスを学んだが、モダンダンス界とは離れて、関西で独自の活動を活発に行っていた。維新派から派生したグループに参加し、スタジオ、活動拠点やカフェをつくり、多くのミュージシャンやアーティストとコラボレーションを行いながら、2000年、女性2人とBaby-Qを結成。初めて応募したトヨタ・アワードで2004年に大賞「次代を担う振付家賞」を受賞した。

東野祥子は、東京では、トヨタ・コレオグラフィーアワードで、一気に注目を集めた。奈良に生まれてモダンダンスを学んだが、モダンダンス界とは離れて、関西で独自の活動を活発に行っていた。維新派から派生したグループに参加し、スタジオ、活動拠点やカフェをつくり、多くのミュージシャンやアーティストとコラボレーションを行いながら、2000年、女性2人とBaby-Qを結成。初めて応募したトヨタ・アワードで2004年に大賞「次代を担う振付家賞」を受賞した。

そのときの作品『ALARM!』は、携帯電話を並べたり、シュールなイメージを作ったり、観客席の横上方で踊ったりと、破天荒だった。そして受賞後の作品『ALARM! – Zero hour edition』は、動く機械を舞台に置き、シュールさをさらに追求したが、いずれもいま一つ、それぞれの場面がコラージュ的に切り離されて見え、アイデアと踊りが分離しているという印象もあった。

一方、東野祥子は、踊るために生まれてきたといってもいい。踊らずに生きていけない、根っからのダンサー気質の踊り手である。上京して活動の拠点を東京に移してからも、あちこちでコラボレーションを行い、高円寺の極小スペース「円盤」では、「煙巻ヨーコ」の名前で踊っている。これは、黒沢美香が「風間るり子」という名で自分を偽装して踊るのに似て、2人とも踊ることがすべてというダンサーだといえる。

しかし、その東野の踊りを封じた男がいる。大橋可也。自衛隊出身で舞踏家和栗由紀夫に学び、独自のパフォーマンス的な舞台、全裸も辞さない舞台を作り、注目された。2000年、「バニョレ国際振付賞2000ヨコハマプラットフォーム」では、高い評価を受けたが、全員全裸による上演ということで、非公開審査となった。

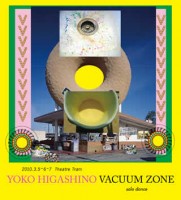

大橋は、一時活動を休止していたが、再開してからは、トヨタ・アワードなどに作品を出し、密度のある舞台は評価が高かった。その大橋可也が、2006年、東野祥子を振り付けた。大橋はダンサーにそれぞれ一つの動きのリフレインを強いることが多い。ミニマルであったり、日常の動きだったり、そのリフレインが次第に舞台に強度をもたらす。それはダンサー自体に多くの負荷をかけているからだ。大橋は『9(nine)』で東野を踊らせず、痙攣するような動きを中心に、振付を行った。体にはいわゆるダンスとは異なる多くの負荷がかかり、そのためともいえないが、そこで東野は怪我をした。そしてさらに、2008年、ソロ『VACCUME ZONE』でさらに転倒し怪我をして、この作品は会期途中で中止となった。それから2年。2010年3月に、因縁の東野祥子ソロダンス『VACCUME ZONE』がシアタートラムで上演された。

これは何とも衝撃的だった。

冒頭、開演前からホームレスのような存在がゴミのなかでうごめいている。そして始まると、彼らは中央奥にぽっかりと空いた穴に吸い込まれていく。最初は、「これが真空地帯かあ」と思う。

ところが、東野が毛皮をまとった派手な衣装で登場すると一変する。ヒールの扇情的な姿で、鶏を2羽、ゴミの山に放つ。そして片足をバケツに突っ込んで無理な状態で歩みつつ踊る。この部分でゴミの中の踊り子、その身体というコントラストが際立ち、ずんずん引き込まれていく。そしてその踊りの音だけが舞台に響く部分。その効果も素晴らしい。音と映像も繊細な表現から激しい轟音までさまざまだが、全体が暗めのゴシックなトーンで、舞台として一体化している。

上手手前に置かれた古いレコードプレーヤーにかかるレコードの音は、ノスタルジーとともに廃墟性を演出し、下手手前のテレビの光で踊る東野を際立たせる。次々と展開する踊りと場面は、一貫して東野のモードで貫かれており、そのなかで何より東野の身体が浮かび上がる。東野の踊りには、激しいスピードのアクロバティックな部分もあれば、動かず、痙攣するような身振りもあり、その踊りが次第に舞台を支配していく。

舞台奥には網状の物体が天から広がっているが、それとともに、ゴミがすべて絡め取られて、中央奥の穴の中に吸い込まれていく。しかも天井から水が降り注ぎ、衝撃的な場面を演出する。しかし東野はそれに抗い、たった一人踊り続ける。あたかも、世界が崩壊した廃墟でも一人踊り続けるという、強烈な意志と身体がそこに残っているように。この天井が高いシアタートラムの空間を生かした大胆な装置、設定や美術、鶏、音、照明などが一つになった舞台のダイナミズムに圧倒される。そして、なおもそれに拮抗して立ち踊るという東野の身体が際立ってくる舞台である。

美術、OLEO、音楽、豊田奈千甫、VJ、ROKAPENIS、音響、牛川紀政らで、映像、音もテクノロジーを駆使しているのだろうが、それをまったく感じさせず、東野の美学そのものが衝撃を与える舞台を作った。そして何より、東野の踊りには緊張感とスピード感がある。人より速く大きく強く動き撓る体。その動きも多彩で、バレエやモダンダンスで固まった動きではなく、ストリート系でもない。動かない痙攣する動きも含めて、あらゆる動きを消化して、そこから最も良質な動きを導き出しているように見える。

通常、踊れる、動けるダンサーはそのテクニックを誇示する意識が見え隠れする。しかし東野にはそれがない。それは、黒田育世が「体が壊れても踊りたい」といったのと同じ意識、天性の踊り子気質だ。黒沢美香、近藤良平、笠井叡、あるいは大野一雄といった、天性の踊り手、踊り手、舞姫といえる貪欲に踊りを追求する人々。それが振付・演出のアイデア、実行力と重なると、このような凄い舞台が生まれるのだ。

東野は、2008年には連続して映像作家や音楽家などとコラボレーションする実験『E/G』を阿佐ヶ谷ラ・ピュタで行った。そして、2009年には極小スペースの原宿リトルモア地下で音楽家のカジワラトシオとの実験的舞台『—MESs—メス—』、さらにグループとしてBaby-Qの『[リゾーム的]なM』では、多くの客演ダンサー、舞踏家を自在に振付・演出し、2010年の第41回舞踊批評家賞を受賞した。

昨年のドイツ公演も高く評価され、またダンサーとしてダムタイプの海外公演にも客演するなど、活動も多彩である。映像などとのコラボレーションのV.I.I.M project も続ける東野はさらにどんな舞台を見せてくれるのだろうか。 コンテンポラリーダンスは、もはや低迷しているともいわれる。確かに80年代後半からのウィリアム・フォーサイス、ピナ・バウシュ、フランスヌーヴェルダンスが来日、そして勅使川原三郎、珍しいキノコ舞踊団などに始まるコンテンポラリーダンスの波は、90年代に花開き、金森穣、黒田育世、矢内原美邦らが最も活躍した2000年代前半をピークにして、以降、傑出した振付家、ダンサーなどが出てきていないという印象もある。しかし、そのなかで東野祥子のこのような舞台が生まれることを考えれば、おそらく、ここから新しい時代を予見することができる。

私たちは、このように、マスコミ的、批評的に時代の変化や隆盛を安易に語りがちだが、むしろ一つ一つの舞台、一人一人の表現者にきちんと向き合い、そこに優れた作品、表現が生まれるのを暖かいまなざしで見つめていくべきだろう。

(初出:マガジン・ワンダーランド第188号、2010年4月28日発行。購読は登録ページから)

【筆者略歴】

志賀信夫(しが・のぶお)

舞踊批評家。演劇、美術、文学など執筆。編集者、ライター。『ダンサート』『ダンスカフェ』『インビテーション』『バッカス』『TH(トーキングヘッズ)叢書』誌などに執筆。身体表現批評誌『Corpus コルプス』編集委員代表。個人サイト「舞踏批評―Critique de Butoh」舞踊批評家協会世話人。テルプシコール舞踏新人シリーズ、ディプラッツ『ダンスがみたい』実行委員など。バンド「デルフィーノ・ネロ」主宰。

【上演記録】

東野祥子solo dance『VACUUM ZONE』

シアタートラム(2010年03月05日-07日)

構成・演出・振付:東野祥子

美術:OLEO

音楽:豊田奈千甫

映像:ROKAPENIS 斉藤洋平

衣裳:ぺーどろりーの

演出協力:カジワラトシオ

照明デザイン:森規幸(balance,inc.DESIGN)

音響:牛川紀政

舞台監督:鈴木康郎+鴉屋

プロデュース:BABY-Q Lab 清水幸代

提携:(財)せたがや文化財団・世田谷パブリックシアター

後援:世田谷区

助成:財団法人セゾン文化財団