◎2Φ14:気の毒でもすてきでもないエージェント人たち

高橋英之

最初の観劇では、まったく、笑えなかった。それは、よく言われるように、原作者チェーホフが『桜の園』を“喜劇”とした理由がよくわからない[注1]…というような理由ではなかった。ミクニヤナイハラが、その『桜の園』をモチーフとして現代の東京に展開してみせた作品は、自分の痛い部分にストレートに差し込んできた。当事者間の正当な売買の結果、長くその地にあった桜の木を、別の場所に移す。単にそれだけのことじゃないか。その単純なことに、過剰な意味を込める闖入者を登場させ、感傷的な言葉を吐かせるミクニヤナイハラに、自分自身のそっとしておいてほしい心の傷口を、無遠慮に広げられた気がした。拍手もせず、上演後のトークもすっ飛ばして、劇場を後にした。現実の世界で身に着けた心の鎧は、堅牢すぎて、笑いも感動も寄せ付けず、過剰な防衛反応だけがおきていた。ちょうど、海外の開発案件を進める中で、3つの訴訟に巻き込まれ、2つ勝ち、1つ負けたばかりだった。

にしすがも創造舎の屋外。工事用やぐらの上、体育館の上、そして倉庫の上と、3つの離れ離れの場所に、登場人物が現れる。体育館の上から、拡声器で、女(笠木泉)が語り掛ける。東京には木々がたくさんあるように見えるが、そうではないのだと。よく見かける桜はソメイヨシノであって、日本古来のヤマザクラは、希少種なのだと[注2]。それゆえ、自分は、この場所にある桜を守りにきたのだと。ミクニヤナイハラは、土着の桜を守ろうとする存在を、<緑を守る会>を名乗る女に担わせた。当事者ではない、よそ者に。

アントン・チェーホフの『桜の園』が初演された1904年は、近代化の波が押し寄せ、ロシア帝政が弱体化し、革命の足音が聞こえ始める手前だった。その冒頭と、ラストシーンには、<鉄道>が近代の波の象徴として登場する[注3]。それから、110年後。2014年の東京、ミクニヤナイハラの『桜の園』には、<鉄道>の代わりに、<飛行機>が登場する。航空自衛隊の精鋭、ブルーインパルス[注4]。その機影を眺めての印象を語りながら、ターゲットとする桜の園の再開発をするために送り込まれた開発会社の男2人(鈴木将一朗・佐々木至)と弁護士の女1人(川田希)が、工事やぐらの上に立つ。3人はせわしなく、一定のサイクルをもった身体の動きを繰り返しながら[注5]、桜の園の再開発に障害となるよそ者の女を排除する作戦を練る。

桜を守るポジションに立つ女に、開発会社の男が、拡声器で語り掛ける。離れ離れの場所の間のコミュニケーションは、遠すぎて、肉声では届かない。男は、自分たちが、<悪>ではないことを強調する。桜の木を切るのではなく、別の場所に移すだけなのだと説明する。体育館の上でよそ者の女に寄り添う新聞記者の女(光瀬指絵)は、山桜は移せば枯れるのだという<緑を守る会>の女の言葉を伝える。弁護士の女が、科学的に最適な方法で移動させるので、枯れないのだと説明する。すれ違いだらけの拡声器のコミュニケーションが、途切れる。

一方、本来的には、<当事者>であるハズの、この土地の地主の男・曽我部(山本圭祐)は、別の建物の上で、どうどうめぐりの動きを繰り返している。土地を売ることは決めたのだという。売りたい人間と、買いたい人間がいて、その土地を占拠して反対している女には、裁判所から立ち退き命令が出されようとしている中、なにゆえこの曽我部がどうどうめぐりをしているかというと、それは、先祖の霊を恐れているからだ。曽我部の立つ建物の上には、霊媒師の女(川上友里)が、地主の先祖の霊(菊沢将憲)と一緒にダンスを展開している。曽我部もその動きに同期している。それは、逡巡。最後の決断が、できない。聞こえないハズの先祖の霊からの声に、曽我部は悩まされている。

こうして、守りたい者、前に進めたい者、そしてその間で逡巡する者たちが、それぞれがグルグルと独自のサイクルを、別々の場所で、同時に繰り返す。少し寒くなった夜の空の下、観客をおきざりにして、交差しないセリフが、グルグルと動く登場人物たちの身体と一緒に回ってゆく。そして、いましも、裁判所から立ち退き命令が出され、いよいよ契約となったときに、夜の屋外の空間がまるごと、そのままの暗さをもった屋内に移動させられる。登場人物たちも、そして観客も[注6]。

枯葉が敷き詰められたフロアに、登場人物が立つ。動いていない。静止している。動き出すのは、舞台の両サイドに掲げられた、スクリーンの中の登場人物たち。映像に合わせて、枯葉の上に立つ登場人物たちが、アフレコのように声を重ねる。守りたい者、進めたい者、そして逡巡する者が、スクリーンの中で動き回る。枯葉の上の暗がりから、異なる声が交差する。突然、ブルーインパルスの5つの機影が、スクリーンに現れる。その刹那、3つの異なる立場の主張が、かき消されるように動きが止まってしまう。まるで、異なる立場の主張に、覆いかぶせるように。絶対的な力として。

初見では、このあたりで心の鎧が固まってしまった。開発者たちの主張には、一点の曇りもない。法的な遺漏もない。開発をサポートする弁護士のセリフ、それは、実際のビジネスの世界でも、ごくあたり前につぶやかれていることだ。

そうすれば、さっさと終わるのだ、このような茶番は。悩む必要もない。前に進むことができる。だいたい、チェーホフの原作の地主・ラネーフスカヤと違って、今回の作品の地主・曽我部は、ほぼ心を決めているのだ。霊媒師なんか呼ばないで、さっさと調印して、この地を去ればよい。いったい何を躊躇しているのか?客席の自分は、そんな感覚に支配されて、そのあとの舞台の展開は、うまく頭に入ってこなかった。

ところが、なにかが引っかかったのだろう。翌日、この作品をもう一度観てみる気分になった。にしすがも創造舎の公演は、すでに千秋楽。再び、外の暗さを引き継いだ屋内の枯葉の上に立ち尽くす登場人物を観ながら、奇妙なことに、本来のチェーホフの原作である『桜の園』そのものよりも、彼が書いた別の著述作品『サハリン島』のことを思い出していた。1890年に突然、サハリン島に赴き、そこでさまざまな調査をして、チェーホフ自身が博士論文3本分はあると称したこの論考。いや、正確にいえば、この『サハリン島』の引用をした、ある文芸作品のことを思い出した。そう、村上春樹の『1Q84』。村上春樹は、その中から、サハリン島の原住民たるギリヤーク人のさまざまな記述を大量に小説の中に引用することで、ひとつの文化には<よく見えること>と<悪く見えること>が混在しているということを語る。不思議な登場人物ふかえりが「気の毒なギリヤーク人」と「すてきなギリヤーク人」として指摘する部分だ。村上が、チェーホフの文章に重ねながらほのめかしたテーマは、まぎれもなく文化相対主義[注8]。そのことが、なぜか、頭をよぎった。

ミクニヤナイハラの『桜の園』では、守りたい者の世界、進めたい者の世界は、どちらにもある種の論理が存在している。どちらかが完全に正しく、どちらかが完全に間違っているわけではない。それゆえに、当事者たる地主・曽我部までもが、躊躇をしている。このような状況は、文化相対主義の考え方と親和性がある。ある文化ないし世界観の下では、「守る」ことに理由があり、別の文化ないし世界観では「進める」ことに論理がある。チェーホフは、『サハリン島』の中で、ギリヤーク人だけではなく、アムール人についても、アイヌについても同様の<気の毒さ>と<すてきさ>が相半ばする存在として描写している。絶対的な<悪>もなければ、絶対的な<正しさ>もない。すべては相対的である。それで、問題はない。問題は、そうした異なる文化なり世界観をもった者たちが、なんらかのコンセンサスを形成しなければならないときだ。文化相対主義がいかに正しそうに見えても、現実の世界では、「すべてが相対的だ…」と、腕を組んでうそぶいているだけでは済まされない。決定をしなければならない。桜を切るのか、移すのか、そのまま存置するのか。

しかし、その肝心の桜に対して、登場人物たちは、みなどこか当事者性を欠いている。守りたい者は、守らねばならない理由をうまく語り切れない。再開発を進めたい者は、その結果何ができるのかを、実は知らない。その間で逡巡する者は、桜そのものには関心がない。目の前で動いているのは、いわば、異なる立場の代理人たち。『桜の園』は、それぞれの立場が、かなり無意味にぶつかり合う場。登場人物たちは、<気の毒さ>と<すてきさ>を併せ持った、ギリヤーク人ならぬ、エージェント人たち。そう思い始めると、なんだか気が楽になった。心の鎧が溶けて、枯葉の空間全体を眺める余裕がでてきた。

スクリーンの映像が消え、舞台の登場人物たちが動き出す。異なる立ち位置の者たちが、なんとかコンセンサスを形成しようと、もがき始める。彼ら彼女らが、激しく動きながら、すがりつこうとするのは、「たとえ話」。開発会社の男は、時代とともに考え方が変わってくるということを伝えようと、エスキモーの話[注9]をし始める。これに対して、みどりを守る会の女は、ジャガーとパンサーの語尾が「r」で終わるのに、チータの語尾が「h」で終わることの不思議さを語ることで、この地のヤマザクラの特殊性を伝えようとする[注10]。なんとも、バカらしい話だ。笑った。初見の観劇では、自分自身がすっかり開発者の立ち位置だけにシンクロして、「なんだこれは?」と心を閉ざしたところが、ようやく、単におかしなおとぼけに思えてきた。結局のところ、どの「たとえ話」をもってしても、共通の文脈を形成することができない。異なる立ち位置の人間たちが、猛烈なスピードでもがき苦しみながら、全てがすれ違い、徒労感が漂う。本人たちは、一生懸命なのだけど、傍から少し離れて冷静に見ていると、それは滑稽でしかない。

ただ、相対的な立ち位置同士からは、結節点を見出せない。ついに、守る会の女から言葉を引き出そうとしてきた新聞記者も、「もう、どうでもよくねぇ~?」とキレはじめる。「守る」立場と、「進める」立場の間で逡巡する地主・曽我部が頼ろうとしてきた霊媒師の女も、自らの疑問である「なんで?」と、先祖の霊に取りつかれての言葉「切るなぁ~」を交互に吐くだけ。曽我部は、ますます、どのような結論とするべきかについて、決断ができなくなってくる。

文化相対主義は、ときとして大きな批判に晒されてきた。あれもあり、これもありでは、人々がコンセンサスを形成することができない。特に、<絶対悪>を認めることができないが故に、人権侵害を見過ごす言い訳に使われているという批判[注11]は、重大な問題だと言われてきている。村上春樹の『1Q84』では、「気の毒」でもあり「すてき」でもあるギリヤーク人という文化相対主義的な観察を展開した後で、ギリヤーク人の<女性蔑視>を強調してみせることで、文化相対主義を越えた<絶対悪>を浮き彫りにするという戦略がとられている。元ネタにあたるジョージ・オーウェルの『1984』中の“ビッグ・ブラザー”という大きな存在に対比するように、新時代の主流派たる相対主義を“リトル・ピープル”という象徴に託しながらも、村上春樹は、そうした相対主義を越える位置になにかが存在しているのではないか…という疑問を配する巧妙さをみせたのだ。

ミクニヤナイハラは、さまざまな「たとえ話」が尽きたところで、バラバラの立ち位置の人間でさえもが、共通の理解を形成できるハズのエピソードを登場させる。それは、野球のエピソード。開発会社の男が、説明する。「同点でむかえた9回裏、相手の攻撃、1アウト1塁3塁」、ここで、バッターのショートゴロの打球を、守備はどうさばくべきか。男は、2つの選択肢しかないと説明する。ひとつは、「まずは、相手に点を取らせないことを最優先して、ホームに送球する」。もうひとつは、「一気にダブルプレイで終わらせるために、2塁に送球する」。実際に、この状況を、登場人物たちが全員で再現しようとする。ルールはひとつだ。立ち位置が違っていても、状況の理解に相違があるハズもない。ところが、何度やっても、当事者であるハズの曽我部が選択するのは、「1塁への送球」。1塁に送球してアウト1つだけ取っても、相手がホームに帰って得点すれば、それで試合は終わってしまう。野球の勝負という観点からは、全く意味のないアクション。曽我部は、それでも、それしかできないのだという。ホームには投げられないし、2塁にも投げられない。自分にできることは1塁への送球だけなのだと。この意味のないアクションを支えるのは、曽我部だけではない、開発を進める側についている弁護士の女が、笑顔で、高らかに宣言する。

2度目の観劇では、このシーンで、大笑いした。それは、まるで、つい先日の自分自身だ。勝訴の判決を知って、「勝った!」と喜びのこぶしを振り上げた瞬間。それに似ているな、と。ひょっとすると、それは、まるで意味のないことだったかもしれない。

傍目には、明らかすぎる状況で、あえてその選択肢を取ることができない者の存在。まったく理にかなっていない選択をしてしまうことに、達成感を感じてしまう者の存在。そこに、ミクニヤナイハラの鋭い視点がある。その視線に、初見の夜はやられたのではなかったか。「ホームに投げる」と「2塁に投げる」という理に適った選択肢ではないものを選び取ることは、即ちゲームセットという悲劇を招来する。しかし、そういう傍目には明らかな状況の中で、あえて無意味な選択をしてしまう/せざるを得ないということは、実は結構起きてしまっている。無意味な状況を笑わせることで、状況を相対化する[注12]。その作用は、喜劇の本質的なものだろう。

巷間、チェーホフの『桜の園』は、どこが喜劇なのかさっぱりわからない…という評を耳にする。実際、自分自身もそうだった。過去、出会ってきたこれまでの数多の演出が、この作品の本質的な意味での喜劇として演出には成功してこなかったと思う。それは、いま振り返ってみると、異なる立ち位置の人間たちの相対化ということに、十分な目配りができていなかったことが原因だろう。ミクニヤナイハラは、この『桜の園』のもつ本質的な喜劇性に、気付かせてくれた。

野球のエピソードでコミュニケーションの不全を確認したあと、登場人物たちは、さらに激しく動き回り、やがてその動きは、どこか同期されてゆく。ひとつの方向に向かってゆく。地主・曽我部の祖先の霊が、霊媒師の身体を借りて、戦争のことを語りだす。霊媒師は、力をふり絞ってその声を封殺しにかかる。弁護士が、携帯電話で時報を聴いて心を落ち着かせる。祖先の霊は、朽ち果てた桜の園の小さな池に倒れ込む。場を支配していたなにものかの力がこと切れる。契約は成立した。桜は移され、再開発は進む。エージェント人たちの仕事は終わり、舞台を去る。

枯葉の上に、地主・曽我部と守る会の女だけが残される。曽我部は、夢を語る。この地は、自分の場所ではもはやないという決断を告げる。

決断と、結果が支配する空間に、最後に女だけが残される。このシーンで、逆に不思議な気分が湧き上がってきた。初見のときには敵意さえ覚えたこの<守る>立場の女の主張は、本当に、独りよがりの、無意味なものだっただろうか。守りたい者として、進めたい者と逡巡する者と、どのようなコミュニケーションができたのか。ちょっと強引すぎたのではないか。もう少しましな、納得感の高い方法があったのではないのか。いや、それよりも、なによりも、そもそも、この「桜の園」の場に招来された結論は、一心不乱に「1塁に投げる」という、異なる文脈のすれ違いの中の無邪気なアクションなどではなかったのかもしれない。むしろ、間に合わないとわかっていながら、ある文脈からの無言の期待に従って「“あえて”ホームに投げる」という選択。即ち、結果を無視して、異なる文脈を無視することが強制されたアクションだったのではないか?[注14]

そうした問いを、無に帰すように、轟音が響く。照明は消え、大きな空間をつんざく音が広がる。ブルーインパルスだ。5機だか、6機だかの、その機影も見えない存在が、すべてを覆い尽くす。ディスコミュニケーションというよりも、全てのコミュニケーションをゼロクリアする力。答えは出たが、そこに至る問いは全てが消されてしまう。村上春樹が『1Q84』で問いかけた<絶対悪>のそれとは違う、2014年のそれは、<悪>のように指弾することも、立ち向かうこともできず、<悪>の顔さえしていない。むしろ笑顔で接近してくるような、さらに大きな絶対的な力の存在。それを、ミクニヤナイハラは、ブルーインパルスの音で表現してみせた。

チェーホフは、かつてこのようなことを述べていたのではなかったか。

登場人物が消え、桜の園が再開発されることが決まった。問いは消され。答えだけが残ったこのシーンは、そもそも1904年にチェーホフが発した問い。その問いへの答えとして、110年後の2014年の晩秋の西巣鴨で行われたミクニヤナイハラの公演は、それ自体が新たな問いなのであろう。その問いに、またこうして、答えにもならない文章を書いている自分は、自問する。3回目の観劇では、きっと泣いてしまうのではないだろうか、と。笑えなかった初見のあと、ようやく思いっきり笑った2回目の観劇は、すでに千秋楽だった。ミクニヤナイハラには、是非、この作品を再演して欲しい。さらに余裕をもった3回目の観劇で、本物の喜劇を観た後の正しい反応[注15]として、泣いてしまう自分を、確認してみたいと思う。

[観劇日:2014年11月16日(日)16時公演+11月17日(月)19時半公演]

【注】

[注1]喜劇としての『桜の園』:初演されたモスクワ芸術座では、この作品を悲劇的に上演し、チェーホフをして「ドラマじゃない、コメディだと、何度いったらわかってもらえるんだ」と嘆かせたという。実際、自分自身が過去に観た『桜の園』は、いずれも帝政ロシア貴族の没落に伴う哀惜が軸になっていた印象が強い。近年、日本では三谷幸喜などコメディを標榜した演出もあったハズだが、残念ながら、観る機会がなかった。

[注2]ヤマザクラ:バラ科サクラ属の落葉高木。作品の中で比較されるソメイヨシノも、バラ科サクラ属の落葉高木だが、ヤマザクラが野生種であるのに対して、ソメイヨシノは交配によって作り出された園芸種だとされる。ヤマザクラの中には、絶滅危惧植物の指定がなされているものがいくつかあり、その希少性が作品の中で、<緑を守る会>の女が主張する「ヤマザクラだから守らなければいけない」…というロジックの根拠にもなっている。即ち、滅びゆくものだから、守らなければならないと。その主張は、『平家物語』の中で、薩摩守忠度の詠嘆「さざ波や 志賀の都は 荒れにしを 昔ながらの 山桜かな」の中の山桜のイメージと共鳴する。忠度の歌の中で、山桜が見つめている<滅びゆくもの>は、桜の木そのものではなく、むしろそれを取り巻く環境。原作の『桜の園』では、帝政ロシアの貴族たちの古き良き日々。ミクニヤナイハラの作品では、<緑を守る会>の女が失ってしまったかつての故郷。そうした、どうしようもない力で滅びゆくものを見つめるものの象徴が、まさに山桜なのである。

[注3]鉄道:近代を象徴するものとして、多くの文学作品に取り上げられてきた。例えば、近代のさまざまな側面をテーマに小説世界を構築してきたエミール・ゾラのルーゴンマッカール叢書の中には、鉄道が直接的なモチーフになっている作品『獣人』がある。本邦においては、夏目漱石の『三四郎』でも鉄道が重要な役割を果たしている。チェーホフの『桜の園』では、迫りくる近代の波のイメージとして、この鉄道が効果的に使われている。

[注4]ブルーインパルス: 航空自衛隊で曲技飛行を専門とする特別チーム。設立は1960年だが、その背景には、当時の航空幕僚長・源田實の存在が大きいと言われている。源田は、戦前海軍航空隊で曲技飛行行う編隊特殊飛行チームを率いており、「源田サーカス」と呼ばれていた。いわば、戦意高揚を狙った戦前からの組織が再編成された純然たる軍事部隊であるが、曲技飛行は人気が高く、2014年の入間基地の航空祭には、29万人もの人出があったとされる。過去には、東京五輪、大阪万博など、日本の近代化の節目のイベントにも出動しており、軍事部隊にして、近代化の象徴、そして国民の人気をも得ているという稀有な存在となっている。その多面性は、功罪様々な側面をもつ「近代」の象徴でもあるのだろう。

[注5]身体の動き:ミクニヤナイハラプロジェクトは、矢内原美邦の演劇ユニットであるが、もともとダンスを志向していることもあり、身体の動きに大きな特徴がある。登場人物は、意味不明の動きを繰り返し、激しく走り回る。正直にいうと、過去何回か観た作品では、このミクニヤナイハラの「ダンス出身なんでダンス風にやってます」的な演出のスタイルが、いまひとつ腑に落ちなかった。けれども、今回の作品では、それぞれの立ち位置の人物たちの閉じられた世界での統一感のある動きや、枯葉の上で大きななにかに翻弄されるように激しく動き回る姿は、作品のテーマとも見事にマッチしていて、まさに舞台芸術ならではの空間を生み出すことに成功していたと思う。

[注6]暗い屋内への移動: 今回の公演には、純粋なマチネ(昼公演)がなく、一番早い開演が夕方16時であった。案内を見たときには非常に不可解であったが、これは、暗い屋内への移動をすることへの、ナチュラルな接続であったと、いま振り返ってようやく納得。

[注7]「いっそ、石でも…」: お互いがよって立つものが、それなりに<正しい>場合、相手を排除しきることは非常に難しい。ましてや、合意に至ることも容易ではない。そのような状況では、なんとかして相手を<悪>として名指すための、わかり易い根拠を渇望したくなるときがある。相手に、「石を投げる」というような<悪>の行為をさせることで、国家権力の暴力を借りて、さっさと相手を排除するという手法は、たしかに実務的に存在する。ただ、この作品の中で問われている「いっそ、石でも投げてくれれば」というセリフは、そうした<わかり易い悪>のラベルを相手に張り付けて、楽になってしまいたいという気分を、端的に表していると見るべきだろう。

[注8]文化相対主義: 文化に優劣はなく、すべて対等であるとする考え方。特に、西洋、あるいは米国流の文化に特段の優位性などないハズであるという視点が中心的な態度。しかし、ひとつの文化を当然のこととして育ってしまった身には、言うは易く行うは難しい態度でもある。例えば、イスラム文化圏の女性の服装は、文化相対主義の複雑さの典型的なものだろう。女性の権利擁護や政教分離の立場などから、なんらかの規制をはじめている国がある一方で、当のイスラム文化圏の女性たち自身から、信仰の自由を侵していると非難の声が上がっているという別の側面もある。

[注9]エスキモーの話: 初見の際、この言葉が出てきてギクリとした。「エスキモー」という名称は蔑称であり、「イヌイト」と呼ぶべきだという知識を刷り込まれてきたので、その言葉使いそのものに違和感があった。ただ、少し確認してみると、現在では、「イヌイト」というような外部から与えられた名称こそ使うべきでないという意見や、むしろ当の対象部族のメンバーからも積極的に「エスキモー」を名乗るケースもあるらしく、「エスキモー」という呼称自体の、正当性や違和感が混沌とした状況にあるらしい。本作品の本筋とは全く関係ないテーマのハズだが、<正しさのなさ>という観点からは、不思議な角度から共鳴している。

[注10]チータの語尾:作品の中で、異なる立場の人間たちが、なんとかコミュニケーションを成立させようと、さまざまな「たとえ話」を繰り出してくる中で、今回もっともわかりにくかった例。ジャガー(jaguar)と、パンサー(panther)の英語表記は、いずれも「r」で終わるのに、なぜチータ(cheetah)の語尾は「h」で終わるのか…と、そういう疑問が発端になっているのだが、そもそも、「jaguar」「panther」と「cheetah」の語尾は、本来の発音が全く異なっており、類似性がない。英語の発音だけでなく、日本語表記も確かに通常は「チータ」であり、ジャガーやパンサーとは類似性がない。というか、動物園に行ってみれば、一目でわかることなのだけど、ジャガー(学名Panthera onca)やパンサー(ヒョウ/学名Panthera pardus)と、チータ(学名Acinonyx jubatus)は生物学的な種属も違い、そもそも見た目がかなり異なっている。つまり、<緑を守る会>の女が持ち出しているこのたとえ話は、「本来異なっているものが、異なって見えるのはどうしてか?」という、非常に不思議な疑問に端を発している。これは、どういうことだろう?ミクニヤナイハラは、このような微妙な違いを劇場空間に投げ込み、<感じる者>と<感じない者>という微妙な差異で、観客をかき混ぜることに成功していたともいえるのかもしれない。

[注11]文化相対主義への批判: 例えば、かつて米国のウォーレン・クリストファー国務長官は、1993年の世界人権会議で、「人権の抑圧の隠れ蓑としての文化相対主義」という発言を行い、文化相対主義の問題点を批判した。

[注12]笑いによる相対化: 小説家・いとうせいこうは、かつて小説家・奥泉光との恒例イベント「文芸漫談」の中で、「「AもいてBもいてCもいて」って全的に捉える姿勢が、そもそも「ユーモア」的な態度」という指摘をしていた。「Aがいる」という立ち位置からだけでは、「ユーモア」は味わえない。相対化の視点は、笑いとともにやってくる。あるいは、逆に、笑いが相対化の視点を与える。

[注13]チェーホフ『桜の園』からの引用: 上演時の実際のセリフは少し違っていたかもしれないのだけれど、このセリフを聴いたときに、ミクニヤナイハラがチェーホフの『桜の園』から、いくつかのセリフを引用してきていることに気付いた。この曽我部のセリフは、原作の中で、桜の園を失うラネーフスカヤの養女アーニャが言う次のセリフと重なる。

「あたしたちが暮らしている家は、とっくにあたしたちのものじゃありません」。

[注14]野球の作法: ルールに照らして、意味のある戦略という視点もあるが、野球というゲームに求められているのは、そうした合理的な判断だけではないという指摘も、作品の中ではなされていた。即ち、ダメだとわかっていても、その規範に従って行動することが、求められているのだと。このことは、たとえば、佐藤卓己が『八月十五日の神話』の中で指摘している次の点と重なる。「内野ゴロでも一塁にヘッドスライディングをする高校野球の敢闘精神と旧日本軍の玉砕突撃は同じ集団儀礼と理解できるのである」。

[注15]喜劇への反応: シェイクスピアを見るとき、悲劇で泣いたりはしないのだけれども、喜劇では、泣いてしまう。『十二夜』のラストシーンなどは、本当に涙なしには見られない。「おもろうて、やがて悲しき」は、真の喜劇の王道だろう。V. ナボコフは、チェーホフの作品の特徴として、次のようなことを指摘している。「この作家にとって物事は滑稽であると同時に悲しいのだが、滑稽さがわからない人には悲しさも分からない」(『ナボコフの文学講義』)。ミクニヤナイハラのおかげで、やっとチェーホフ作品の滑稽さが分かるようになったいま、悲しみが分かるようになるまでは、あと一歩のところまで来ていると思う。文芸批評家N. フライは「悲劇は主人公が周りの社会や環境からどんどん疎外され、孤立していく。喜劇は逆だ、つまり、社会や周りに翻弄され、しかし最後に受けいれられていく物語だ」としている(『批評の解剖』)。「受け入れられていく」ことを笑いとばしながら、あとでちょっと泣く。次に、ミクニヤナイハラを観るときには、その境地まで連れて行ってもらえることを期待したい。

【筆者略歴】

高橋英之(たかはし・ひでゆき)

京都府出身。ビジネスパーソン。

・ワンダーランド寄稿一覧:http://www.wonderlands.jp/archives/category/ta/takahashi-hideyuki/

【上演記録】

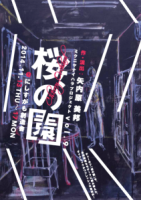

ミクニヤナイハラプロジェクト 「桜の園」

にしすがも創造舎(2014年11月13日―11月17日)

作・演出:矢内原美邦

出演:笠木泉、鈴木将一朗、光瀬指絵、山本圭祐、川田希、川上友里、菊沢将憲、佐々木至

映像:佐藤信介

美術:曽我部昌史

美術アシスタント:丸山美紀、長谷川明

衣装:スズキタカユキ

ヘアメイク:河西幸司

ヘアメイク・アシスタント:堀川知佳、舟崎彩乃

舞台監督:鈴木康郎

演出部:大津英輔

照明:伊藤 馨

映像撮影クルー

監督:佐藤信介

撮影:与那覇政之

撮影助手:大竹正悟、戸羽正憲

特機:平川真司、沼田真隆

制作:丸岡るみ子

宣伝美術:石田直久

メインビジュアル・ヘアメイク:EBI

映像テクニカル:須藤崇規

音響コーディネート:相川 晶(有限会社サウンドウィーズ)、木下真紀

制作:奥野将徳(precog)、植松侑子・横堀応彦(フェスティバル/トーキョー)

制作アシスタント:藤井さゆり

インターン:阿部侑加、田中秀樹、三竿文乃

フロント運営:三五さやか

協力:オンビジュアル、オフィス ワン・ツー・スリー、エースエージェント、スターダストプロモーション、舞プロモーション、ニッポンの河川、劇団はえぎわ、急な坂スタジオ、Angle pictures、神奈川大学曽我部研究室、マチデザイン、長谷川明建築設計事務所、日本大学佐藤慎也研究室、湯山千景、ニブロール

記録写真:片岡陽太

記録映像:須藤崇規

製作:ミクニヤナイハラプロジェクト

共同製作・企画・主催:フェスティバル/トーキョー