◎《チャーミング》の転がる展示空間

プルサーマル・フジコ

演出の多田淳之介は当日パンフに「チャーミングであるという事はどういう事なのか」と書いている。その問いに対して、なんといってもまず見た目? 仕草、声、匂い、それに価値観とか特異な経験に惹かれたりもするし、やっぱりお金や地位や権力も勘定には入れておきたい、人間だものね。……などと仮に考えてみて、しかし、要素をいくら列挙してみてもたどり着けないのが《チャーミング》ではないか、とか。

演出の多田淳之介は当日パンフに「チャーミングであるという事はどういう事なのか」と書いている。その問いに対して、なんといってもまず見た目? 仕草、声、匂い、それに価値観とか特異な経験に惹かれたりもするし、やっぱりお金や地位や権力も勘定には入れておきたい、人間だものね。……などと仮に考えてみて、しかし、要素をいくら列挙してみてもたどり着けないのが《チャーミング》ではないか、とか。

本稿では、二騎の会『四番倉庫』におけるこの《チャーミング》を視野に入れながら、この作品が試みようとしたチャレンジについて考える。そして観客の新しい《消費》の仕方や、劇場の捉え方についても思考実験してみたい。

(1)あらすじ

「4」の数字が刻まれた不吉な倉庫にでっぷり太った中年男がいる。おちゃらけた無責任男・内田(島田曜蔵)である。彼はパソコンのトランプゲームで遊びながらプリンターで粗悪な偽札を刷っている。そこに、この倉庫を間借りしているらしい、貧相で自信もないが、プライドだけは高そうで名前負けもしている青年・速水涼(菅原直樹)がカップラーメンを手にして帰ってくる。ラーメンにはすでにお湯が注がれており、刻一刻と麺は伸びていくが、速水涼は当然、謎の侵入者・内田に詰問せざるをえない。なぜあんたはここにいるのかと。しかし、埒があかない。内田は意に介さず馴れ馴れしく振る舞い、偽札を持ってコンビニに出かける。「友達が来るから、もし来たら待っているように伝えてね」と言い残して。

すっかり麺の伸びきったカップラーメンを、それでも美味そうに「俺のラーメン♪」と言いながら速水涼がズーズーすすっていると、その「友達」であるスーツ姿の男・磯崎(秋山健一)が倉庫にやってくる。「助けてくれ 四番倉庫で待つ」とゆう謎の電報を受け取ってここに来たのだ。しかしこの磯崎も卑屈な男で、話は一向に盛りあがらず、やがて当の内田が弁当とビールを買って陽気に帰ってくるが、そのあまりにも傍若無人な振る舞いに速水涼はとうとうブチ切れ、「あー! あー!! 早く出てけ!!!」と絶叫を繰り返すも、内田は適当な言い訳をこねくりまわして出ていかないし、磯崎は「ごめんね、こいつの言うことは気にしないで」と謝るばかりのすったもんだの末に、内田のコンビニ弁当が床に飛び散る……! ああーあ。

と、そこに紅一点、この倉庫の持ち主である神沼家の娘・あやめ(村井まどか)が、行方不明の兄を捜しに来る。実はその兄こそ、どこにも行けずに公園で佇んでいた日雇い労働者の速水涼に声をかけ、「倉庫を好きに使っていい」と許可を与えたらしいのだ。あやめは、倉庫に勝手にあがりこんでいる(しかも誰1人まともに見えない)この不審な男たち3人を訝しみながらも、偏屈で孤独な兄が何かを許した人がいることに驚く。だけど兄の消息は不明。そこで、ちゃらい内田は提案する。「あやめちゃんを誘拐すれば、自分と速水涼には身代金も入るし、お兄ちゃんも驚いてきっと帰ってくるからみんなハッピーなんじゃないの?」。やぶれかぶれの速水涼はその狂言誘拐のアイデアに乗りかける。しかし磯崎が必死にそれを止めるのだった。「速水くん、君は、これが底辺だと思ってるんだろ。でもな、こんなもんじゃないぞ。落ちてしまったらどこまでも落ちるんだぞ……」

要するに『四番倉庫』の登場人物たちは、社会的にまったく成功してないどころか、犯罪や貧困に片足を突っ込んでいる人生の落伍者である。カタギの人間であれば眉をひそめ、距離を置きたがるような人間たちである。そんな「ダメな人」(当日パンフの言葉)たちの性格が《チャーミング》なのかといえばハッキリ言って微妙だ。しかしこの四番倉庫に吹き溜まる連中に、どこかしら憎めないものを感じたのもまた事実であり、ここには何かしら、わたしが大事にしたいと思うものがあるような気がした。この場所に混ざりたいとか、あのビール飲みたいとか、ラーメン伸びきって超マズそうだけどちょっとそれ食べたいとか思ったりもしたのだ。

彼らはどんな人間だろうか? 例えば内田は自分勝手で傍若無人で無責任だが、「助けてくれ」と磯崎に宛てた電報もあながち狂言ではなさそうだ。「こんなふうに振る舞ってるけど、内心はホントに参ってるんだよね~」との言葉もかなり本音に近いのだろう。速水涼はその名前に比して清々しさがまったくなく、「どうしていつもこうなっちまうんだよー!」と自分の非を差し置いて世の中を呪ってばかりいる典型的にダメなタイプだ。真っ先に「自己責任論」とかに葬り去られてしまいそうな種類の人間だが、つらく貧しい毎日を、誰に頼ることもできずにどっこいどうにか生きている。倉庫を貸してくれた神沼家の兄に対しても彼なりの恩義を感じているようだ。そして磯崎は、かつて内田にひどい仕打ちを受けながらもやっぱり捨て置けないと思ったからこそ四番倉庫にのこのこやってきたのであり、そしてなぜか、頑なに自分の殻に閉じこもる速水涼の心を溶かすことにも成功する。友情と呼べるほどの大げさな代物ではないにしても、まあ一緒にご飯でも食べようか、くらいのちょっとした心の交通が芽生えてこの『四番倉庫』は終演する。

憎みきれない、とは言える。しかし彼らの性格のどこか一部分を取り上げて《チャーミング》と呼ぶことはやっぱりできないようにわたしは思うのだ。どちらかといえばネガティブ要素満載である。それでも《チャーミング》があるのだとしたら、それはどこだろう? その問いに、戯曲と演出の双方から切り込んで考えてみたい。

(2)「延命装置」としての磯崎

まず宮森さつきの書いた戯曲について言えば、やはり第三の男・磯崎の粘り腰がポイントだと思う。特にトリックスター的に場の流れを変える才覚もない彼の立ち回りは、単に事態をグダグダにさせるばかりだが、彼がいたからこそ、壊滅的な暴力を遠ざけることができたとも考えられるからだ。

磯崎はまず、内面にこもりがちな速水涼と図々しい内田という、決して相容れないであろう2人を繋ぐ「のりしろ」として機能した。そしてさらに数の上でも「男3:女1」という安定したカルテットを形成し、居心地の悪さを軽減することに貢献した。つまり磯崎の能力ではなく、ただ存在のみが、「のりしろ」として、あるいは数的要員として、一歩間違えれば修羅場になってもおかしくない四番倉庫を暴力の発動から守っていたとは言えないだろうか。彼のもたらすグダグダは、結論を急ぐあまりに発生しがちな暴力や、コミュニケーションの断絶とかいったものを回避するための「延命装置」として機能しているのだ。「延命」によってある時間を共有したからこそ、速水涼の心の殻もいくらかは溶けたのだろう。

「延命」とゆう言葉は聞こえが悪いかもしれない。ともすればこの社会においても、危機的状況に際して強いリーダーシップや決断が望まれるものだし、日本的なハラキリの伝統からしてみても、「延命」は明らかに潔くない。無能にも見える。そのせいか、たとえ強引に何かを切り捨ててでも決断を下すようなリーダーが、この国では近年、一定の人気を博す傾向にあるのは周知の通りである。粘り強い対話や交渉はまどろっこしい、さっさと答えと結果が欲しいとゆうわけだ。

しかし例えば、「友か、敵か」を峻別することこそが政治的なるものの本質であるとしたカール・シュミットの理論が、「非常事態」におけるナチス・ドイツの思想的バックボーンとして利用されたのは20世紀前半のことだ。もちろんわたし(たち)は、ユダヤ人をガス室に送ったり朝鮮人を風評だけで撲殺するような過ちを繰り返すことはあるまいと、心のどこかで高をくくってきた。歴史から学ぶものはあったし、もう平和が訪れたのだと思っていた。しかし世界の各地では今も紛争や戦争やテロや革命が起きているし、日本のこの土地もまた、核の深刻なダメージを再び負ってしまった。一度目はアメリカから投げられた爆弾によるものだったが、今度は、自ら生みだし、奨励し、様々な理由をくっつけて擁護してきたそれに裏切られたのだ。しかもその裏切りは取り返しの付かないレベルで、何十年とゆう時間をかけて、今生きている老人ではなく、未来ある若い人たちや、これから生まれてくる人たちが負っていかなければならなくなった。そして、そんな「非常事態」において人々の心が怖ろしく荒(すさ)み、他の誰かに対してもすぐに踏み絵のようにイエスかノーかと峻別を迫っていくようなメンタリティが働いてしまうことも、イヤとゆうほど味わわされた。そんな峻別と決断を求める余裕のない精神的状況の中から、《チャーミング》を見つけ出すのは困難だった。

そう考えると、「延命」は無能で無責任なものに見えながらも、時として迫りくる危機や暴力からのらりくらりと身をかわしながら、粘り強く《チャーミング》がやってくるのを待つとゆう鷹揚な構え方でもあるのかもしれない。この鷹揚さ、おおらかさ、寛容さのようなものこそが大事なもののように思えるけども、それについてはチャプター7であらためて書くことにしよう。

(3)演出・照明プランと、途中退出の謎

さて、いったんこの作品の人物や物語から離れて、多田淳之介の演出についても考えてみたい。どうもこの『四番倉庫』には何かしらイライラを喚起する部分もあったようで、回によっては途中退出する観客もいたらしい。日本の演劇公演ではわりと珍しい現象だ。そしてそのイライラの理由と、わたしがこの作品を面白いと感じて劇評を書いた理由は、おそらく同じ源泉を持っているように思う。それは、この『四番倉庫』の演出・照明プランである。

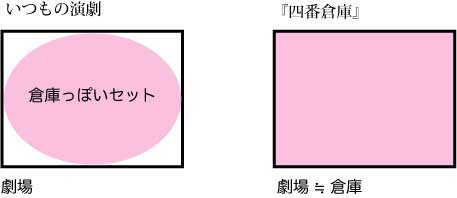

演出・多田淳之介と照明・岩城保が用意したのは、いかにも倉庫っぽい舞台である。しかし単に倉庫っぽく見せるだけなら、劇場の中に模擬的な「倉庫」を畳み込めばよく、技術的な問題はさておき、そのアイデア自体は決して珍しいものではない。ところがこの『四番倉庫』の演出・照明プランの狙いは、言うなれば、こまばアゴラ劇場とゆう劇場自体に倉庫を演じさせるような試みだった。(*註1)

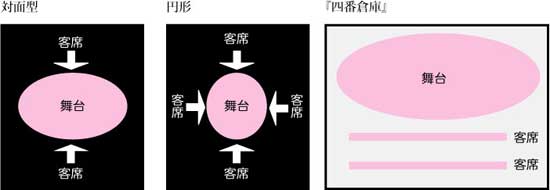

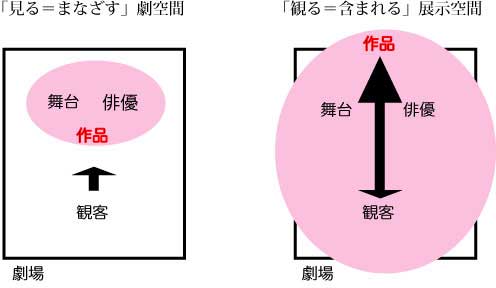

客電が点灯したままなのである。しかも相当明るく。したがって照明によって客席/舞台が分かたれることはない。音楽もいっさいかからず、空調の音が静かに聞こえるばかり。客席はアクティングスペースに対して並行2列に配置されていたものの、この空間では、観客は他の観客の気配を否応なしに感知せざるをえなかったと思う。それは他の観客の顔が見えるから、ではない。対面型や円形状に客席が組まれることはよくあることだし、この『四番倉庫』では集中して前を向くことさえできれば、他の観客の顔は見なくて済むはずだった。しかしそうであるにも関わらず他の観客の気配が気になったのは、『四番倉庫』の演出・照明プランが、観客を舞台に没入させることを阻んでいたからだろう。観客は一方的に「見る=まなざす」とゆういつもの演劇では与えられている特権を剥奪され、舞台にいる俳優たちと同じく、あるいは他の観客たちと共に、かなりフラットに近い状態で照明を当てられていた。そこにストレスを感じてしまう観客もいたのではないか。

人によって期待値は様々だと思うけども、やはり劇場に、日常とは異なる非日常的なスペクタクルを求めに来る部分は多かれ少なかれあるものだろう。客電の消えた暗闇の中から、明るいステージに立つ俳優たちを一方的に「見る=まなざす」こと。ケータイ電話のスイッチを切り、日常に染みついたしがらみや穢れから離れて、舞台に没入すること。そのためになけなしのお金を払って劇場に足を運ぶのだ、とゆう考えもあるだろうし、わたし自身の中にも少なからずそれを希求する部分はある。

しかし多田と岩城による演出・照明プランは、どうやらそうした客席の状態とは別のものを狙っていたようだ。観客への嫌がらせだったのだろうか? まさか。もちろんそうではない。この演出・照明プランには必然性があったのだとわたしは考える。

(4)「隔絶した他者」から「親密なる他者」へ

例えば仮にこの『四番倉庫』を、通常の演出・照明プランで上演してみたらどうなるか想像してみよう。客電が消え、非日常として浮かび上がるステージは、情けない「ダメな人」たちの見世物小屋として現れるかもしれない。かつてサーカス小屋でフリークス(畸形の者)を眺めたような心持ちで、観客はその檻の外から安心して彼らを「見る=まなざす」ことができる。そこには視線による《消費》のカタルシスがあり、ある種のエンターテインメント・ショウが成立している。「ダメな人」たちを不愉快に思うにせよ、可哀想だと思うにせよ、そこで自分の気持ちを慰めたり癒したり憂さ晴らしをしたりすることができる。けれども、いくら唾を吐いても涙を流しても貧血で倒れても、彼らはあくまで異世界の住人であり、観客自身とは決して交わることのない「隔絶した他者」でありつづける。

実際の『四番倉庫』はそうではない。照明は舞台/客席をかなりフラットに明るく照らしていて、一方的に「見る=まなざす」ことによる《消費》は成立しづらい。見世物小屋ではないのだ。俳優たちが演じる「ダメな人」たちは、異世界の「隔絶した他者」ではなく、誰もがそうなりうる/お近づきになりうる可能性を持った卑近な存在であった。その状態をわたしは「親密なる他者」と呼んでみたい。王子と乞食が、ロミオとジュリエットが、その属する世界を飛び越えて出会うように、この「親密なる他者」は観客に近づいてくる。内田や、磯崎や、速水涼は、その意味では、見世物小屋で眺めるよりも数段気持ちの悪い存在として、侵蝕してくる可能性を持っている。それはもはや《消費》によって簡単に通り過ぎることのできるものではない。

もちろん、俳優と観客のあいだには決定的な溝があるのだが、それでも、彼らを見世物として囲い込む檻がなくなった、とは言えるのではないだろうか。『四番倉庫』の舞台は、いつもの演劇より客席により近いようにわたしには感じられた。

(5)《消費》を再考する

脱線になるけれども、この《消費》についてもう一歩踏み込んで考えてみたい。ある物語を作品としてパッケージ化して大量に複製し、できるだけ太い流通経路や広告やマスメディアに乗せて大量な《消費》を促すこと、それが資本主義経済下における芸術商売の王道である。一方で、インターネットで大量の情報が流通するようになった今では、キャラクターたちの記号性に妄執することで、オリジナルの本体から遊離した表層的なエロス(=萌え)を《消費》できるようにもなっている。

前者(モダニズム的消費)にしても後者(ポストモダニズム的消費)にしても、観客=読者=視聴者=ユーザーたちはその作品やキャラクターの《消費者》として、ぼろぼろ涙を流したり、キャラクターに欲情して密かに射精をしたりする。二次元の美少女を偏愛する人がその射精行為に背徳感を覚えるのかどうかわたしはつまびらかではないが、ともあれその涙腺的/射精的な《消費》の矛先には、たとえ擬人的なものであれ人間がいる。つまりジュリエット、エステラ、緑、綾波レイ、初音ミク、魔法少女まどか☆マギカ、アンドロイドのジェミノイドF、といった空想上の美少女たち、いや別に女性に限らない彼/彼女らを、キャラクターとして涙腺的/射精的に《消費》していくようなことは、たぶんこれからも累々とあるだろう。涙と精液がこれからも彼/彼女たちを濡らすことだろう。それはどこまでも一方的な《消費》であり、射精したからといって二次元の美少女から報復されるなどとゆうことは、現状のテクノロジーではまずありえない(いずれ変態的な快楽のために発明されるに違いないが)。

わたしはそうした《消費》の仕方を全否定しているわけでは全然ない。ある種の芸術が、傷ついた心を癒したり、不安な気持ちを鎮めてくれることはあるし、わたし自身もしばしばその恩恵にあずかってきた。さらには《消費》によって経済が回転することで、作家が潤い、創作環境が再生産されることもまた重要な事実である。だから、ここではひとつの思考実験として、観客=読者=視聴者=ユーザーたちが慣れ親しんできた《消費》のモードについて再考してみたいだけだ。

それは、物語芸術やフィクションの、今後のポテンシャルを開拓するための思考実験にもなるだろう。例えば、売れることがすなわち「成功」であるとゆう考え方は当然根強くあるわけだけれども、もしも時代が変わり、《消費》の在り方も変わっていくのだとすれば、その「成功」の在り方も変化しうるはずだし、そうなれば思い描くことのできる「未来」のヴィジョンも多様になるのではないか?

浅薄な知識ではあるけれども、演劇にかぎらず、文学、映画、音楽、美術などの諸分野の潮流をいくらか参照してみるかぎり、わたしの中に今、強い予感としてあるのは、形を持った(あるいは持たない)芸術作品が、ある限定された時間において、現実の具体的な展示空間に「現れる」ことで観客と「出会う」その瞬間が、ますます重要になってくるとゆうヴィジョンである。そして言うまでもなく演劇は、そうした瞬間において観客の前に現前・再生される芸術の最たるものだ。20世紀を通じて、演劇は文学(本)や音楽(レコード、カセット、CD)や映画(ビデオ、DVD、ブルーレイ)といった複製芸術に対して、《消費》の数量的な面では遅れをとってきたかもしれない。けれども今こそ演劇の出番だ、あるいはここから様々に21世紀の諸芸術はその形状を自由に変えていくのだ、とわたしは考えてみたい。(*註2)

(6)「見る=まなざす」劇空間から、「観る=含まれる」展示空間へ

少し風呂敷を拡げすぎたようなので、『四番倉庫』に話を戻したい。さて、多田淳之介(演出)と岩城保(照明)が仕掛けたのは、チャプター4で述べたように、《消費》の視線に避けがたく晒されてきたキャラクターたちをいったん救い出し、それを「隔絶した他者」から「親密なる他者」へと生まれ変わらせる試みだったとわたしは考える。と同時にそれは、「見る=まなざす」劇空間を当たり前のように享受してきた観客たちを、「観る=含まれる」展示空間へと誘うチャレンジでもあった。

といってもこの「観る=含まれる」展示空間は、いわゆる「参加型演劇」とは似て非なるもののようにわたしは思う。『四番倉庫』では観客が必要以上に何かを強要されることはないし、客いじりをされることもない。ただお互いの気配を知覚するような状態に置かれて、観客もまた、この作品の一部として含まれているのだ。

観客はいわば、立ち会う人である。チャプター5の最後に述べたような、ある瞬間における何ものかの「現れ」を目撃する人である。もちろん演劇は通常、本番を何度も反復するわけで、この『四番倉庫』も全部で13ステージあった。しかし、缶ビールからぷしゅっと泡が吹き出す様子や、内田のコンビニ弁当がどう飛び散るか、そもそも俳優の振るまいや、何より劇場を包み込む客席の空気といったものは、毎回微細に、時には大幅に違ったのではないかと推察する。それは演技や演出がブレているのではない。反復される芸術であるにも関わらず、その場でしか起こっていないようなことが演劇にはあるのだとわたしは考えたいし、多田淳之介は間違いなくそのことに敏感な演出家である。(*註3)

そういったわけで、この『四番倉庫』を観て拒絶反応を引き起こした人たちがいたとして、しかしそれをもって社会的弱者への想像力に欠けた人間であるとか、感受性の鈍い人間であるとかいったふうにはわたしは全然思わない(むしろ逆かもしれない)。この『四番倉庫』にはここまで書いてきたような実験的な挑戦があり、それが必ずしも観た人全員に受け入れられるものでなかった、とゆうことだろう(しかし考えてみればどんな芸術表現であれ、すべての人に受け入れられることなんてありえない)。

『四番倉庫』の展示空間には、非日常的な劇空間を現前させるようなスペクタクル性は不足していたかもしれない。しかしそれは必ずしもストイックなものではなかった。『四番倉庫』の「ダメな人」たちのズレたやりとりを見て、わたしは何度ぷぷぷと吹き出し笑いをしたことか。途中で、わー、まだこのグダグダが続くのか、と思ってうつらうつらした時間も正直少しはあったけれども、フラットな状態で「親密なる他者」たちと「出会う」快楽がこの演劇にはあった。そう、快楽だった。この時間・空間が心地良いとわたしは感じた。ほとんど音楽が聞こえてきそうですらあった。

(7)そして《チャーミング》とは何か?

余談だが、多田淳之介、および彼が時おり招聘しているエンリク・カステーヤの演出は、しばしば観客に対して挑戦的に映ることがおそらくあり、人によっては、観客を茶化しているように見えることもあるかもしれない。しかし真剣で大まじめなのに、なぜかアウトプットがお茶目になってしまうようなことが、ある種の人間には拭いがたくある。

作中人物の内田もまさに、そうゆうタイプの人物だった。内田はなぜあの四番倉庫にやって来たのか? この作品の中ではその具体的な経緯や理由は明らかにされていない。彼なりの不安や焦燥を感じてのことかもしれない。真相は不明である。

ただ、少なくとも言えることはひとつ。それは、あの四番倉庫とゆう不吉な番号「4」を刻んだ倉庫が、決して混ざりそうにもない異なる人々の世界を、強引にギュッと接続してしまう一種の「混沌の地」になっていたとゆうことだ。持ち主不在のあの倉庫が、様々な人を呼び寄せ、そして迎え入れていることは確かだし、俳優はもちろん、観客もまたそこに含まれていたとも考えられる。必ずしも来た人全員を快適に過ごさせるものではなかったにしても、四番倉庫は鷹揚で、おおらかで、寛容な場所であった。それは少なくともわたしにとってはなかなか愉快な空間だったのであり、実際そこに《チャーミング》が転がっているような気もしたのだ。

もしかしたら《チャーミング》とは、ある人物の能力やパーソナリティに宿るものではなく、複数の人間たちが存在することのできる、鷹揚で、おおらかで、寛容な場所や時間の中に宿るものではないだろうか。チャプター2の終わりに書いたような「延命装置」の中で内田がずっと待っていたのは、「もう1人来るかもしれない」などと言っていた実在しない虚構の友達なんかではなく、まさに《チャーミング》そのものの現れる瞬間だったのではないか?

この数カ月で、住んでいる地域や、経歴や、家族構成や、年齢や、培ってきた価値観や趣味とかいったものによって、様々な断裂が人々のあいだに存在していることが浮き彫りになった。ここからわたし(たち)はまた、均質なひとつの「想像の共同体」の住人に戻ることを欲するのだろうか? それとも、バラバラだけど多様なる者たちとして、お互いの存在を認め合い、時には意見を交わし合い、何らかの形で折り合わせ受け入れていく中から、この汚染されつづける世界にそれでも新しい何かを生み出していけるのだろうか? これからの諸芸術は、こうした多様な断層の中で揉まれ、磨かれ、何ものかを生み出してゆくことになる。

不確定で、あまりにも不明瞭な世の中だ。そうした世界の中で、異種なる人々が、ある限られた時間と空間の中で何ものかの「現れ」に「出会う」とゆうこと。これからの劇場(および、それに類する空間)は、そうしたスリリングな瞬間の生まれる場所として観客を魅了することだろう。多少の期待も込めて、そう書いておきたい。

それはまさにこの四番倉庫のような「混沌の地」であるのかもしれない。

註1*照明家、岩城保のブログを参照(http://www.letre.co.jp/~iwaki/blog/index.php?e=28)

註2*ちなみにこうした「展示空間」に関する考えは、必ずしもわたしのオリジナルなものではない。2009年12月に刊行された雑誌「エクス・ポ テン/ゼロ」の中で、こまばアゴラ劇場の野村政之が「キレなかった14才 りたーんず」を総括するものとして「演劇と展示」とゆうタイトルの文章を寄せており、その中にすでにこの「展示空間」についての発想は示唆されていた。またカオス*ラウンジの代表作家として知られる「梅ラボ」こと梅沢和木が、ネット上の画像を拾い集めてコラージュしながらも、最後に必ずアナログ的に加筆すること、そして展示を重要視しているところからもヒントを得ている。

註3*例えば2009年8月のCASTAYA projectの4日目。エンリク・カステーヤの演出で、多田淳之介は俳優として舞台に立った。これはまさに1回かぎりの作品だったが、例えばこれが数日間繰り返されたとしても、毎回異なる反応と空気が客席には生まれるだろうと感じられた。その時の感想ブログ(http://d.hatena.ne.jp/fchikara/20090826/p1)

(観劇日:2011年6月12日マチネ)

【筆者略歴】

プルサーマル・フジコ

BricolaQ主宰、フリーランサー、編集者である藤原ちからの執筆活動時の異名。雑誌「エクス・ポ」「エレキング」『〈建築〉としてのブックガイド』(明月堂書店)その他ミニコミやZINEなどにも寄稿。

・パーソナル・フリーメディアBricolaQ:http://bricolaq.com/

・ワンダーランド掲載一覧:http://www.wonderlands.jp/category/ha/pluthermal-fujiko/

【上演記録】

青年団リンク 二騎の会「四番倉庫」

こまばアゴラ劇場(2011年6月4日-15日)

作:宮森さつき

演出:多田淳之介

出演:秋山建一 島田曜蔵 村井まどか 菅原直樹

スタッフ

照明:岩城 保

舞台美術:鈴木健介

フライヤーデザイン:京(kyo.designworks)

制作:二騎の会

制作協力:服部悦子 木元太郎 山本雅幸

チケット料金:予約・当日共 一般:3,000円 学生・シニア(65歳以上):2,000円

■ポストパフォーマンストーク『青年団演出部・四番勝負!!!!』

《一番》=6/4(土)『岸田戯曲賞受賞作家に聞く』松井周氏(サンプル)ゲスト。

《二番》=6/5(日)『新人さんいらっしゃい!』新人演出部のメンバ―を紹介。

《三番》=6/6(月)『男・岩井秀人が聞く』岩井秀人氏が多田淳之介に質問。

《四番》=6/7(火)『演出部について語る』柴幸男氏(ままごと)ゲスト。

「二騎の会「四番倉庫」」への1件のフィードバック