◎東ヨーロッパに「やってきたゴドー」

ラモーナ・ツァラヌ

別役実作『やってきたゴドー』公演(K. Kiyama演出、名取事務所プロデュース)は今年6月前半、モルドヴァ共和国のキシナウ、ルーマニアのシビウとブカレストで上演された。この作品は2007年が初演で、それ以来内外で数多く上演された。海外公演はアイルランドのベケット演劇祭をはじめ、フランス、ドイツ、ロシアなどで回を重ねた。

『やってきたゴドー』は、ベケットの『ゴドーを待ちながら』の内容を踏まえて作られ、原作に登場する人物―ウラジーミル、エストラゴン、ラッキー、ポゾー、少年―がそのままこの舞台にも登場する。そのうえ、ゴドーにまつわる不条理的な設定がさらに進展する。何よりもまず、ベケットの原作で待ちに待たれたゴドーという人物が早い段階から登場する。彼は長いトレンチコートを着て帽子を被り、スーツケースと傘を手に持っている、ごく普通の人間に見える。そのほか別役作品によく登場する受付の女性二人、エストラゴンの母かもしれない女性、ウラジーミルの子を乳母車に乗せた女性も加わる。

問題は、待ちに待ったゴドーがやっと姿を現したのに、エストラゴンとウラジーミルが気付かないことだ。ゴドーが何度も名乗り、自分の存在を気付かせようとしても、エストラゴンもウラジーミルもゴドーを認識しない。実は、エストラゴンは30年間会っていない母親と再会したかもしれないということで、ウラジーミルは妻と子どもがいるかもしれないということになっており、二人はつまり突然別の問題を抱えているのだ。そのため、彼らは以前あれほどゴドーを待っていたのに、ゴドーが現われても気付かないのだ。

ベケット作品でゴドーは、長らく待たれているのに登場しない、特別なオーラを纏った謎の人物として描かれている。彼を待っている二人も、「社会」とは無縁の人物たちで、ただただ何かを待つ孤独な人間だ。このような設定を出発点とする『ゴドーを待ちながら』は不条理劇の代表的な作品であると同時に、現代人の孤独を描く作品として有名である。

別役作の『やってきたゴドー』はまず、ゴドーにまつわる神秘を処理する。ゴドーも、そして彼を待っているエストラゴンとウラジーミルも、生身の人間であることを強く主張している。この主張はあまりにも常識的で、『やってきたゴドー』は不条理劇というジャンルに属さないのではないかという疑問が生じる。しかし別役作品はゴドーらの人間性を主張することにとどまらない。ベケット作品が「待つ」ことの不条理を主張しているのに対し、別役の場合は「何を待っているかを忘れてしまう」こと、いわゆる「忘却」の不条理がこの作品の中心的なテーマになる。

『やってきたゴドー』が2012年5月に俳優座で上演された時、私は初めてこの作品を観た。ここに込められている意味の大胆さにとても驚き、日本演劇に興味を持っている海外の人にも紹介したいと思った。ほぼ同じ頃、名取事務所の主宰者である名取敏行氏に紹介され、『やってきたゴドー』をルーマニアで二年後に上演するという予定を聞かされ、台本の翻訳を依頼された。翌2013年にドイツとフランスでの公演があり、『やってきたゴドー』の稽古場に何回かお邪魔した。おかげでこの作品を何度も見ることができ、作者の意図と演出によって施された細かい工夫をよりよく理解できるようになった。

約1年間半かけて『やってきたゴドー』のルーマニア語訳を手がけた。登場人物の会話がかみ合わないところは不条理劇の一つの特徴だが、使われている言葉は口語で、とても馴染みやすい。ベケットの作品には重い意味が込められているが、別役氏はベケットの実存主義的な立場に突っ込みを入れるかのように、意図的に原作の重い雰囲気から離れる。結果として、『やってきたゴドー』の不条理には『ゴドーを待ちながら』とは違って、元々ユーモラスな側面があり、木山潔(K. Kiyama)氏の演出も積極的にこの作品のユーモアを目立たせるように心がけていた。例えば、『やってきたゴドー』の稽古場で木山氏がゴドー役の吉野悠我氏に「ゴドーはただのバカだよ、偉そうに演じる必要はない」などと指示した言葉が鮮やかに記憶に残っている。

翻訳を手がけた時、このような演出指示が参考になった。普段は台本だけを基にして、セリフの意味が通じればそれでいいのだが、せっかく稽古場でリハーサルを見て、演出の意図を詳しく聞く機会が与えられたので、翻訳作業中その指示をかなり意識した。物体を示す言葉の場合、どの言語でも一対一という形で相当する言葉があるのだが、物体とは関係ない言葉のやりとりを翻訳する時、色々なヴァリアントから選択できる。『やってきたゴドー』のセリフをルーマニア語にしようとした際、なるべく自然な口語のルーマニア語であるように志した。

特にこだわったのは、登場人物の関係を示す言葉だった。日本語の「あなた」や「お前」などといった代名詞には色々なニュアンスがあり、それを他の言語で訳そうとする時、相当する言葉はないと気付くことが多い。例えば、英語には目上の人に対しても、目下の人に対しても“you”しか言えないが、フランス語やドイツ語では目上の人に対する代名詞と、話し手と同じ立場や目下の人に対する代名詞がある。ルーマニア語も後者のようだが、敬語の「あなた」“dumneavoastră”と普通の「あなた」“tu”以外、もう一つの中間的な言葉があり、それは半分敬語で、半分普通語の“dumneata”である。現在はあまり使われていない言葉だが、人を見下すニュアンスが少々あって、場合によってはぴったりあてはまる。例えば、何かを待って並んでいる時に誰かが先に行こうとすると、誰でも苛立つだろう。そこで声をかけたいと思ったら、知り合いではない人に対して普段使うのはdumneavoastrăなのだが、こういう特殊な場合は敬語も普通に使う“tu”も使えないので、つい言ってしまうのは“dumneata”だ。敬語の言葉より親近感があって、少しだけ相手をふざけた風に扱うのだ。人が日常生活で、本当に使う言葉は「標準語」よりずっと面白い。このような言葉を使って、ルーマニア語の自然で飾り気のない形を生かしながら、翻訳作業では結構、遊ぶことができた。作品のユーモアを積極的に生かす演出だったので、言葉もそれに協力すればいいと思った。

名取事務所プロデュースの『やってきたゴドー』は今回、モルドヴァ共和国のキシナウ(6月5日)、それからルーマニアのシビウ(8日)とブカレスト(12日)で上演された。

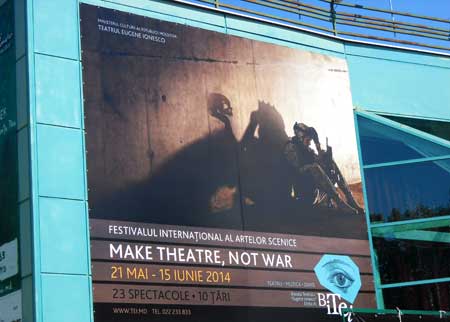

モルドヴァ共和国では、2014年度国際演劇ビエナーレBITEIの参加作品としてキシナウのユージェン・イオネスコ劇場で公演した。1994年から2年に一回モルドヴァの首都で行われるこの演劇祭は現地の人にとって世界中の演劇を観る大事な機会になっており、国の文化庁の支援を受けている。一ヶ月の間に毎日イオネスコ劇場で内外の演劇作品が観られる。外国の有名な演劇人によるワークショップやトークイベントなども開かれる。

今年度のBITEI演劇祭のキャッチフレーズは“Make theatre, not war”だった。隣国のウクライナで展開中だった軍事侵略に対する明白な批判として、兵士の影を演劇の象徴であるハムレットの影とすり替えた絵が演劇祭の看板イメージに選ばれた。シェイクスピア演劇の最も有名な登場人物と同じように、常識に反した状況と立ち向う現代のモルドヴァ人はまず、演劇をしよう、世間の不条理に対して芸術を通して抵抗しよう、と試みたのである。

イギリスのシェイクスピア・グローブ劇団による『ハムレット』が待望の公演で、他にイオネスコ劇場による作品や、フランス、ポーランド、ルーマニア、ウクライナ、トルコ、イスラエル、日本、韓国などから来た計20数公演があった。日本から今年度のBITEI演劇祭に参加したのは、金沢舞踏館の公演『記憶の海』と名取事務所の『やってきたゴドー』だった。

演劇の場合、一つの作品がその作品を生み出した場所とは違う環境で上演される時、作品の受け止め方は現地の観客によって違うのだと、今回初めて実感することができた。

日本で作られた『やってきたゴドー』は日本の観客や、例えばアイルランドの観客、そしてロシアやモルドヴァの観客によって、それぞれ違って見られ受け止められるのではないかと思うようになった。モルドヴァではイオネスコ劇場へ『やってきたゴドー』を観に来た観客はこの作品を素直に受け入れ、その反応は非常に温かかった。ゴドーと名乗る人物が初めて舞台に登場した時、自然に拍手が起こった。

終演後出演者に聞いたら、7年間に及ぶこの舞台の上演史において初めて、その場面に拍手が起きたと話していた。『ゴドーを待ちながら』という作品はイオネスコ劇場のレパートリーに入っており、現在でも定期的に演じられることは、そういう反応の一つの理由かもしれない。ベケットの作品をよく知っている観客には、そのパロディーである『やってきたゴドー』も理解できるだろう。ただ、それだけで『やってきたゴドー』の成功を説明しきれないと私は思う。実は、モルドヴァ人はベケットの不条理劇だけではなく、その作品の大事なモチーフである「待つ」ことは何なのかということもよく知っているはずなのだ。旧ソビエト連邦を離脱してから、隣のルーマニアと同じように国内の社会状況を改善するように努力をし続けた。しかし、モルドヴァは西欧の国と東方の国の政治的、経済的利益がぶつかり合う所に位置しており、社会において変化を起すならほぼ自力でやるしかない状態になっている。結果、モルドヴァ人が待望する社会変化は他の旧ソ連の国より遅れている。現代モルドヴァ社会の状況は、「待つ」ことを皮肉の対象にする『やってきたゴドー』の受け入れ方に反映されるのではないだろうかと思った。

6月6日にキシナウを後にして国境を越え、ルーマニアのシビウ市に向った。毎年6月前半に開催されるシビウ国際演劇祭は大規模なイベントで、10日間にわたって複数の会場で世界中から来た劇団の公演が見られる。

シビウ演劇祭は1993年から行われ、今年で21周年を迎える。シビウ市のラドゥ・スタンカ劇場とルチアン・ブラガ大学の舞台芸術研究科を中心に始まったこの演劇祭は、最初の頃は小規模で、ルーマニア周辺の国の劇団しか参加していなかった。その後外国からの参加団体が増え、現在では70ヶ国に及び、東欧で開催される演劇祭のなかでは最大のイベントになった。

ピーター・ブルック、デンマークのオーディン・テアトレットの主宰者で、演劇人類学国際研究会(International School of Theatre Anthropology)の創立者であるユージェニオ・バルバ、ベルリンのシャウビューネ劇場の元ディレクターであるペーター・シュタインなどのような有名な演出家の公演から前衛演劇、ダンス、曲芸ダンス、あらゆる国の伝統芸能、路上パフォーマンスまで、ジャンルを問わず舞台芸術なら何でも歓迎する。外国に行かなくても、これほど幅広い舞台の数々が観られるというのは、シビウ演劇祭の開催が始まった90年代初め頃のルーマニア人には想像もつかない贅沢だ。

シビウ演劇祭が開催される期間中、ルーマニア各地、それにヨーロッパの国々から観客がやって来る。しかし、この演劇祭が最も積極的にターゲットにしているのは現地の市民で、普段劇場へ足を運ばない人にも演劇の面白さを伝えるために路上パフォーマンスを行ったり、チケット代の安さで勝負したりする。シビウ演劇祭はこうして新しい観客層の育成に特別に力を入れる。その上、地元であるシビウ市の文化的環境の改善を目指し、この町、そして同時にルーマニア自体が、国際文化交流に上手に参加できるようになるのを最終目的とするのだ。共産主義の時代に長年、国際交流が途絶えた影響は現在でもまだルーマニア演劇界の多くの面でうかがえるのだが、なるべく早く西欧の基準に応えるような演劇環境を作りたいという願望は、シビウ演劇祭の存在によってもうかがえる。

『やってきたゴドー』公演は、シビウ演劇祭の会場の一つであるオクタビアン・ゴーガ高等学校の体育館で行われた。今回の観客はシビウ市民だけではなく、他の街や外国から来たなど、明らかに様々背景を持つ人々だった。その中に、「もっと日本人らしいゴドー」を期待していた人もいたが、逆に国籍を問わず『やってきたゴドー』を世界のどこでもいるような現代人を代表する作品として受け入れた人もいた。長年、幅広いジャンルの舞台をこの街へ持ってきたシビウ演劇祭は、舞台芸術に対する価値観に変化をもたらし、ルーマニア市民の演劇知識を深めている。

6月12日、ルーマニアの首都ブカレストのオデオン座で、『やってきたゴドー』の東欧ツアー最後の公演が開かれた。オデオン座は町の中心にあり、100年以上の歴史を誇る。1989年以降、優れた芸術作品を発表し続け、ルーマニア演劇史において大きな役割を果してきた。筆者も学生の頃は演目に魅せられて、何回かこの劇場へ観劇に来た。わけが分からない舞台を、どう観れば意味が分かるようになるかという、観客として初めて、意味が分かって腑に落ちる「ユーリカ!」的体験を味わったのも、このオデオン座の公演を観たときだった。

ブカレストの観客も、「とうとうやってきたゴドー」という少し困った存在を、ときに面白がり、ときに同情の目で見ていたように感じた。シビウと同様、すでに色々な演劇を観ることができるようになった観客は、どんな舞台にも深い意味を探し、その意味を解釈することに最高の楽しみを感じる。この観客は、自分たちもつい最近まで何かを「待っていた」のだということを忘れているようで、『やってきたゴドー』のウラジーミルとエストラゴンにとても似ているのではないかと思った。1989年の政治革命がもたらした混乱が長年にわたって続き、ルーマニア人は自分たちの住む社会のあらゆる側面が少しでもいい方向へ動き出すのを待っていた。2007年欧州連合に加盟したことが大事な動機づけになり、みんなに今後ただ「待つ」ことはもう許されないということが分かった。向うべき方向は自分たちにもよく見えない部分があろうとも、ルーマニア人は現在自分たちの住みたいような社会を目指して、行動に移る決意を抱いている。『やってきたゴドー』の設定に対するブカレストの観客の微笑はその決心を表すような反応だった。

「待つ」ことや「忘れる」ことと縁の深いモルドヴァ共和国とルーマニアで、名取事務所による公演『やってきたゴドー』が紹介されたこと、その翻訳で協力できたことはとてもうれしかった。

【筆者略歴】

ラモーナ・ツァラヌ(Ramona Taranu)

1985年生まれ。ルーマニア出身。

【上演記録】

名取事務所『やってきたゴドー』

モルドヴァ・キシナウ(2014年6月5日)>> http://tei.md/iata-l-pe-godot

ルーマニア・シビウ(2014年6月8日)>> http://www.sibfest.ro/2014/events/godot-has-come

・ブカレスト(2014年6月12日)

作 別役実

演出 K. Kiyama

演出補 小笠原響

出演

ゴドー 吉野悠我

エストラゴン 森 源次郎

ウラジーミル 松本光史

ポゾー 本田次布

ラッキー 児玉泰次

女1 新井 純

女2 橋本千佳子

女3 宮内彩地

女4 森尾 舞

少年 深水裕子

美術 石井みつる

照明 桜井真澄

音響 井出比呂之

衣裳 樋口藍

舞台監督 小島とら

舞台スタッフ 堀越健次、森岡正次郎、鈴木征太郎

ルーマニア語翻訳・字幕操作 ラモーナ・ツァラヌ

制作 栗原暢隆

プロデューサー 名取敏行

制作 名取事務所