◎ただ、これだけが言いたくて

鉢村優

盟友の劇作家ホフマンスタールを亡くして以来、ドイツの作曲家リヒャルト・シュトラウス(西川明)は魅力的な台本を渇望していた。楽想を引き出す呼び水が無ければオペラが書けない、とぼやく彼を妻のパウリーネ(戸谷友)は叱咤し、オーストリアの人気作家シュテファン・ツヴァイク(吉岡扶敏)に勇気を出して連絡するようけしかける。

盟友の劇作家ホフマンスタールを亡くして以来、ドイツの作曲家リヒャルト・シュトラウス(西川明)は魅力的な台本を渇望していた。楽想を引き出す呼び水が無ければオペラが書けない、とぼやく彼を妻のパウリーネ(戸谷友)は叱咤し、オーストリアの人気作家シュテファン・ツヴァイク(吉岡扶敏)に勇気を出して連絡するようけしかける。

後日、ツヴァイクがシュトラウスの邸宅にやってくる。求めに応じて、オペラの台本を書こうというのだ。シュトラウスはツヴァイクを歓待し、「音楽的なアイディアが頭の中に渦巻いているのに、それを出すことができなくて苦しい。早くプロットをくれ」と懇願する。その剣幕にツヴァイクは戸惑い、焦るシュトラウスと押し問答を繰り返す。ついに二人は「無口で控えめだった女が、結婚した途端口うるさい女房に変わる」という喜劇を作ることにする。このオペラはホフマンスタールと作ってきた数々の名作を超えるコラボレーションになるだろう、と言ってシュトラウスは有頂天になる。

しかし、ツヴァイクはユダヤ系であった。着実に勢力を増しつつあったナチスの迫害は、二人のオペラにも影を落とし始める。上演中止の圧力を辛くも振りきり、初演は大成功を収めるが、ツヴァイクの身には危険が迫っていた。彼はオーストリアから亡命する。一方、シュトラウスの息子の妻もユダヤ系であった。嫁と孫たちを迫害から守るには、政権が押し付けた第三帝国音楽局総裁の任を引き受けねばならない。

シュトラウスはツヴァイクに秘密裏での共同制作を再三提案するが、ツヴァイクが応じることはなかった。イギリスへ、ブラジルへと移住を繰り返したツヴァイクは、1942年、サンパウロで妻とともに自ら命を絶つ。戦後、年老いたシュトラウスは非ナチ化裁判に出席する。やむをえないナチスへの協力、再び訪れることのなかったツヴァイクとの共同作業を嘆いてシュトラウスは、あなたならどうしたと言うのか、と客席に向かって問いかけるのだった—

劇団民藝「コラボレーション」は、近年まれに見る会話劇。俳優の動きは抑制され、座ったまま・立ったまま展開される場面がほとんどである。物語の展開はひとえに台詞にゆだねられている。

演出家・渾大防一枝(1959年民藝に入団)はツヴァイクを社会に対して関心を持ち続け、行動する人物として描いている。ツヴァイクは新聞にナチスへの抗議文を投稿するが、それはドイツ国内のユダヤ系作家に対する迫害に、隣国のオーストリアから抗議したものだった。対してシュトラウスは家族を守るため、ナチスに抵抗しなかった。それは一つの事実であり、戯曲にも再三登場する。

しかし、演出がより重視したのは、シュトラウスが音楽に愚直に奉仕し、結果として社会に対して無関心になった人物として描くことである。ツヴァイクが訴える芸術論やヨーロッパ人としての自意識、文化に対する迫害への危機感について、シュトラウスは興味を示さない。彼の目に映るのはオペラだけである。そんなシュトラウスをツヴァイクは、「世界が劇場を中心に回っているとでも、昔から何も変わらないとでも思っているのか。あなたは現実から目を背けるために、音楽に逃げ込んでいるのではないのか」と喝破する。

渾大防は原作者ハーウッドが扱った数々の問題意識を切り落とし、政治的立場という1点に集中した。その結果、今回の上演では主に2つの問題が生じている。まず、伏線の回収ができなくなることで物語の整合性が低下したという技術的な問題、そして主題の多面的な検討が行われなかったことで、演劇が狭隘なメッセージにしかならなかったという中身の問題である。この2つの問題を理解する際に必要なのは、「政治に対する芸術家のあり方」という問題意識の陰に隠されてしまった論点にどんなものがあったかを整理することである。4つの台詞を例に検討していこう。

(1)ツヴァイクがシュトラウスに語った「ヨーロッパ人としての自意識」の問題は、ツヴァイクの自殺というエピソードの重要な伏線になっている。ツヴァイクはナチスの弾圧によってヨーロッパの文化と伝統が破壊されるのを見、さらに亡命によってヨーロッパ大陸から切り離され、精神的アイデンティティを失ったことで、自殺を決意するのである。

しかし、「ヨーロッパ人としての自意識」に関する台詞は一本調子にまくし立てられるので、こうした事情を観客が理解する余裕はない。自著を含む数々の本がナチスによって焼かれたことにツヴァイクが激怒しているという象徴的な場面も、ただ怒鳴り散らしているようにしか見えないのである。彼のブラジルでの自殺というエピソードは「ヨーロッパ人としてのアイデンティティとナチスによる破壊」という論点がなければ、唐突な、単なる悲しい出来事としてしか機能しなくなってしまう。

(2)ツヴァイクは、秘密裏での共同制作の提案を断りながら「あなたは、シュトラウスという人間の歴史的重要性を分かっていない。(略)あなたのすることはすべて、意味を持ってしまうのだ」と言う。シュトラウスはクラシック音楽の集大成として君臨する巨匠であり、その行動は個人のものとしては理解されない、とツヴァイクは主張しているのだが、「人間の歴史的文脈におけるあり方」という論点は唐突に聞こえる。

この台詞は「ヨーロッパの精神」と隣接した内容で、本来「歴史的文脈から切り離されて精神的アイデンティティを失うツヴァイク」と「ヨーロッパの文脈にとどまることができるシュトラウス」を表現するためのものである。したがって、この台詞が唐突に聞こえるのは(1)と原因は同じである。

(3)出会ったばかりの頃、ツヴァイクは「つまらない芝居」についてシュトラウスに話す。ヘンリ8世に処刑されることになったアン・ブーリンが、執行の朝迎えに来た大司教に処刑方法を仔細に尋ねる、という一場面である。ツヴァイクは長々と引用するが、突然一人笑いをして終わってしまう。そして、時間がたってツヴァイクの自殺の場面になると、彼は再び「つまらない芝居」から一つの台詞を引用して、皮相な笑みを浮かべるのである。

「つまらない芝居」のモチーフが何かの暗喩であり、物語冒頭のシュトラウスとのやり取りと何らかの関係があることは明らかである。しかし、どれほど考えても上演からはヒントが見つからない。

(4)ツヴァイクの妻ロッテ(藤田麻衣子)の描かれ方について。ロッテは秘書としてツヴァイクを支えてきたが、ブラジルで自殺しようとするとき、遺書を連名にされることだけは頑なに拒んだ。なぜ、連名を拒否したのか、しかも、常に控えめだった彼女がなぜ突然強い語気で拒んだのか。上演だけでは理解することができない。

確かに、ハーウッドのその他の作品群(前述の「どちらの側に立つか」のほかに「戦場のピアニスト」など)やインタビューでの発言、またユダヤ系である彼の出自を踏まえれば、創作の根本的な問題意識が、戦時における芸術家のあり方をはじめ、極限状態で人がどのように振舞えるかという点にあることは疑いようがなく、この点において渾大防の演出は一定の正当性を持っている。

それでも、以上に指摘したように、原作には様々な論点が含まれていたことに注意しなければならない。複数の問題意識の総体として原作が成立していたことは確実であろう。

特に「創作における相互作用」という論点が、原題・邦題ともに「コラボレーション」であるにも関わらずほとんど注目されないのは、不可解というほかない。パンフレットに寄せられた音楽関係者の文章はいずれも、二人の芸術家がどのような刺激を与えあったのかに注目して本作を観ようとするものであった。「無口な女」の日本初演を行った指揮者・大野和士はシュトラウスの晩年に喜劇が生まれた意義を説明し、シュトラウスが専門の音楽学者・広瀬大介は、ツヴァイクがシュトラウス音楽の本質を見抜いて台本にうまく取り入れていたことを説いている。演出上軽視されたからなのか、それとも原作でさえ充分に扱われていなかったのか。戯曲が手に入らなかったためこれ以上判断できないが、この興味深い論点が提示されなかったことは極めて残念である。

渾大防はパンフレットに寄せた文章で、上演に際しての自身の問題意識を明らかにしている。「・・・すべては遅すぎた、と思わないために」と題されたその文章には、特定秘密保護法や集団的自衛権の問題が言及されている。大きく変わろうとしている社会を前に、あなたはどう行動するのか、と彼女は問う。そして、異議を申し立てるべきだ、と暗に主張している。「すべては遅すぎた、と思わないために」。

民藝は「collaboration」と対を成すロナルド=ハーウッドの戯曲「どちらの側に立つか」(原題:Taking Sides)を1998年に取り上げている。筆者は上演に立ち会う機会を得なかったが、ナチスに利用される指揮者フルトヴェングラーを題材にした戯曲である。この点からも、政治に対する芸術/芸術家のあり方という問題意識を民藝が重視していることが分かる。民藝をはじめとする新劇は政治や社会問題に対して積極的に発言してきたが、1970年代にピークを迎えたはずのその姿勢を、渾大防は今も取り続けているのである。

一方で近年の演劇シーン、とくに小劇場を主体に活動する団体は、言葉とは何か・家族とは何か・自分は何者なのかといった問いから出発し、必ずしも答えにたどり着くことを前提としていない。台詞から意味を抜き取り、音として利用するもの、空間演出・映像の使用に工夫を凝らすものなど、試行錯誤を通じて自分自身の問題意識に適した手法を開拓する姿勢からは、現代の劇作家や演出家、カンパニーが多様な「問い」を原動力としていることを窺わせる。

こうした現在の動向も踏まえて、メッセージ性の重視が上演の質を下げる危険性を指摘したい。渾大防のメッセージについて是非を述べるつもりはない。しかし、軽視された台詞の存在、その軽視がもたらした上演としての失敗が確認できる以上、過度に原作の内容を単純化し、結果として完成度の低い上演となった責任は指摘しなければなるまい。自分の問題意識に都合の良い論点に特化し、構造も隙ばかりの作品に、人の行動を変える力は宿るのだろうか。

(10月19日13:30 – 観劇)

参考:クラシック音楽における政治との関わりの現在

(1)世界的指揮者ダニエル・バレンボイムはイスラエル国籍だが、中東の友好を目指して長年活動してきた。イスラエルとアラブ諸国の若い音楽家がともに演奏するオーケストラ「ウェスト=イースタン・ディヴァン管弦楽団」をパレスチナ系アメリカ人であるE.サイードとともに創設したほか、2008年には、ガザ地区での慰問演奏の功績を称えてパレスチナ自治政府から名誉市民権を与えられている。

サイードとバレンボイムは親しい友人で、共著や対談を多く出版している。政治や社会における音楽についての二人の考え方は「サイード音楽評論 2」(E・サイード著、二木麻里訳、みすず書房。2012年)、「音楽と社会」(D・バレンボイム/E・サイード共著、中野真紀子訳、みすず書房。2004年)に詳しい。

(2)いま世界で最も注目を集める若手指揮者の一人、ベネズエラのG.ドゥダメルは、独裁的な現ベネズエラ政府に対して迎合的であると非難されている。政府の公式行事での演奏を拒否しなかったことや、体制批判的な発言をしないことがその根拠だと言われる。彼は音楽教育団体「エル・システマ」で育った。同団体は政府の後援を受けているため、仲間を守るために口をつぐんでいるのだ、とする意見もある。ドゥダメルの真意は明らかではないが、政治から距離をおこうとしても、その態度すら政治的であると非難されることはシュトラウスの時代も今も変わらない。

ドゥダメルはベルリン・フィルハーモニーの次期音楽監督とも目され、クラシックが盛んとはいえない南米からの驚くべき才能として迎えられている。彼はエル・システマの生徒からなるシモン・ボリバル・ユース・オーケストラを指揮して世界各地でセンセーションを起こしており、日本公演も記憶に新しい。エル・システマと同オーケストラについては、新潮社「考える人」2014年秋号での特集が最新かつコンパクトにまとめられた資料であるので参照されたい。

【筆者略歴】

鉢村優(はちむら・ゆう)

1988年東京生まれ。東京大学経済学部卒。会社員として文化事業に携わるかたわら、クラシック音楽の評論活動を行う。現在、東京と福岡のアマチュアオーケストラに曲目解説を連載している。

・ワンダーランド寄稿一覧:http://www.wonderlands.jp/archives/category/ha/hachimura-yu/

【上演記録】

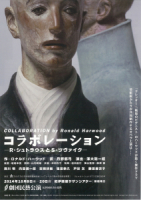

劇団民藝「コラボレーション-R・シュトラウスとS・ツヴァイク-」

2014年10月8日 – 20日

新宿・紀伊國屋サザンシアター

作 ロナルド・ハーウッド

訳 丹野郁弓

演出 渾大防一枝

装置 堀尾幸男

照明 山内晴雄、松島勉

衣裳 半田悦子

効果 岩田直行

舞台監督 藤澤徹

演出助手 松本昌子

装置助手 齊藤祐子[ホリオ工房]

照明助手 尾藤俊治

演出助手班 鬼沢洋子、八木橋里紗、金井由妃、齊藤恵太

制作 高橋佳英、稲谷善太

リヒャルト・シュトラウス 西川明

パウリーネ・シュトラウス 戸谷友

シュテファン・ツヴァイク 吉岡扶敏

ロッテ・アルトマン 藤田麻衣子

ハンス・ヒンケル 塩田泰久

パウル・アドルフ 内田潤一郎