◎想像力喚起する魅力 より「現代的」な日本版

今井克佳

ロンドンのSoho Theatreの客席は、上下の段差が大きいせいか、暗い穴蔵のような印象だった。一年少し前、そこでキャサリン・ハンターと野田が出演して、ロンドン版The Diverが約一ヶ月上演された。当時ロンドンに滞在していた私は何度も劇場に通いつめ、野田秀樹がロンドンではいまだに「アウェイ」の風にさらされていることを思い知らされた。

ロンドンのSoho Theatreの客席は、上下の段差が大きいせいか、暗い穴蔵のような印象だった。一年少し前、そこでキャサリン・ハンターと野田が出演して、ロンドン版The Diverが約一ヶ月上演された。当時ロンドンに滞在していた私は何度も劇場に通いつめ、野田秀樹がロンドンではいまだに「アウェイ」の風にさらされていることを思い知らされた。

好評だった前作The Beeと違い、批評に叩かれたこともあり、客入りの極端に少ない時もあった。そんな時も、いやそんな時ほど熱演が続けられた。終演後、空席が目立つ中で数人のイギリス人観客がスタンディングオベーションをしている。そんな光景が印象深く思い出される。

そしてこの夏、野田が芸術監督に就任した東京芸術劇場の舞台で、「日本バージョン」の「ザ・ダイバー」が上演された。ここでは、その「日本バージョン」について語るわけで、当然、「ロンドンバージョン」との違いにも言及していこうと思うのだが、私自身が、日本の「ザ・ダイバー」を観た最も根元の印象は、ロンドン版と全く同じドラマを感じた、ということであった。これはむしろ不思議な感覚だ。

とはいえ、ロンドン版との違いを確認することからやはり日本版の特徴を考えてみたいと思う。

まずは当然ながら、日本人の俳優により、日本語で上演されたということ。野田自身が日本語でリライトした脚本には、いくつかの説明的なセリフとプロットが挿入されている。たとえば、主人公の山中ユミが「ええとこの女子大の国文科」出身であることの言及により、源氏物語を諳んじるユミという女性の現実味を担保しようとする。

また、ユミの不倫相手である佐々木(源氏)がユミに誕生日プレゼントを贈るシーンをロンドン版にはなかった、会社のオフィスのシーンとし、それに続き、プロ野球観戦らしきシーンにつなげ、ロンドン版の、七夕の夜に花火を見るという現代日本の風俗としては(そして古典的世界でも)不自然な設定を日本の現実にフィットするように改めている。このような改変により、日本の観客はよりスムーズに、現代の物語として山中ユミの物語を捉えるようになる。

また、ロンドン版の華やかな舞台美術や象徴的に使われていた衣装の色彩もここでは省かれた。ロンドン版の舞台背景にあったきらびやかな月のデザインや葵祭のシーンの装飾やかけ声も、日本人にとってはややステレオタイプになる嫌いがあった。ユミが怨霊となる時も般若面も使用せず、般若を描いた薄い布の袋をすっぽりとかぶるなど全体に単色の印象を強くした。

こうしたことによって、日本版は様式的な「能」としての作品から、より「現代劇」よりのドラマとして日本人観客の前に現れているといえよう。

また、俳優の身体性も日英では必然的に異なる。ロンドン版に出演した俳優たちはキャサリン・ハンターをはじめ、身体性が非常に高い。舞台装置であるソファを使った、幻想的なシーンがいくつかあるが、彼らの身体性の高さがそれを可能にしていたということを改めて感じた。日本版の俳優もまた日本人としてはとても優秀な人たちであることは確かだが、この点ばかりはロンドン版に譲らざるを得ないだろう。このことも結果として、高い身体性を用いた視覚的シーンを使った様式的な美、といった古典よりの表現から、作品を現代的にしている更なる要因であると思う。

ただ、新しい身体性も取り入れられている。ほとんどの場面の演出はロンドン版を踏襲しているが、冒頭の、海女が海底を探査するシーン、スポーツデイのソフトボール、葵祭の車争いなどのシーンは、より能の動きをとりいれたものとなっている。スポーツデイのソフトボールの試合などは、ソフトボールの投手と打者の動きに、能の所作がミックスされていて、実に不思議で面白い。また車争いでは、椅子をぶつける動作が入り、より迫力あるシーンとなっている。

こうして「現代ドラマ」に力点をおかれて再創造された「ザ・ダイバー」という物語はあまりにダークで救いがない。身勝手に不倫相手をもてあそんだ男、夫の無責任さに目をつぶり、不倫相手のみを言葉でなぶる男の妻。そして彼らの身勝手さを知りながら受け入れ続けたことによって、自らのみならず、「4人」の生命を奪うことになる女の悲劇。

それらは日本人俳優が日本語で演じることによって、日本人観客にはより直接的に「キツい」表現となって響いたはずだ。耳を覆いたくなるような、目を閉じたくなるような物語。実際に起きた事件をもとにしていることは既に知られていると思うが、能楽をテーマとしながら、むしろ同時代の事件をテーマとする歌舞伎や浄瑠璃の「世話物」の印象を受ける。ロンドン版の共同脚本を執筆しているコリン・ティーバンがアイルランド人であることから、アイルランド演劇の持つダークさが流れ込んでいるという見方もできよう。

こうしたダークさを前面に出しながらも、なぜこの舞台が「面白い」ものとして観客を惹き付けるのか。もちろんテレビショーやラブホテルのシーンなどコミカルな場面の挿入もあるが、それはやはり想像力を喚起する「芝居」そのものの魅力にこの作品が満ちあふれているからだろう。

たとえば、シーンの転換の速度感。刑事に責められて名前を聞かれ、ユミが「夕顔」と名乗ったとたん、瞬間的に場面が転換する。装置転換も暗転もなく、照明の変化だけで観客は違ったシーンに誘導される。あるいは、最終場面、海中の夢から覚めた精神分析医が見せる微妙な表情の変化。あの表情が芝居全体の意味を規定している。そうしたディテールの数々。

小劇場、という限定された空間と俳優の身体だけで開発されたゆえの卓抜し

た演出があり、演技力がある。なぜ、精神分析医の扮装のままの野田が次第に、佐々木の妻(葵の上)として、残酷さをもった女として見えてくるのか。大竹しのぶが苦しみながら堕胎する(実際にはありえない場面だが)痛みが鋭く伝わるのか。ここにはイギリス人俳優たちの持つ「上手さ」とはまた別の演技の質があるようにも思える。

ロンドン版の上演時から、ストーリーが詰め込み過ぎであるとか、海女のシーンが源氏物語ではないのになぜ入るのか、とか首尾一貫性についての批判があるようだが、それこそが実は野田演劇の面白さそのものではなかったのか。野田作品の多くに繰り返される、大いなる水のイメージが海女のシーンとして、作品を縁取っている。自らと相手との二人ずつの子殺しは、「オイル」における二つの原爆と二つのビルの対応さえ想起させる。

ロンドンでのアフターショートークの際、野田自身はこの作品に対して政治的なコンセプトはない、と発言していた。しかしながら、その作成の意図を超えて、「天皇」の息子、源氏の物語は、ジェンダー論を含めた政治的な意味合いを自動的に孕んでしまうのではないか。あまりこの言葉は使いたくないが、そこに野田の「天才」性を私は見てしまう。

単純明快なThe Beeから、あえて作風を変えた感のある第二作。三部作の構想もあるようだ。野田の「冒険」はどこまで続くのか。今後も注目し続けたい。

(初出:マガジン・ワンダーランド第161号[まぐまぐ!, melma!]、2009年10月14日発行。購読は登録ページから)

【筆者略歴】

今井克佳(いまい・かつよし)

1961年生まれ、埼玉県出身。東洋学園大学教授。専攻は日本近代文学。ブログ「ロンドン演劇日和&帰国後の日々」

・wonderland 寄稿一覧:http://www.wonderlands.jp/archives/category/a/imai-katsuyoshi/

【上演記録】

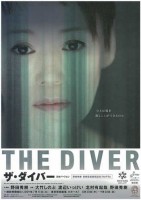

野田秀樹芸術監督就任記念プログラム『ザ・ダイバー』日本バージョン

東京芸術劇場小ホール1

2009年8月20日~9月20日

作・演出 野田秀樹

出演 大竹しのぶ、渡辺いっけい、北村有起哉、野田秀樹

スタッフ

美術:堀尾幸男

照明:小川幾雄

作調:田中傳左衛門

音響:高都幸男

料金:6,500円(全席指定・税込) サイドシート 3,000円(25歳以下 1,000円)

企画・製作 NODA・MAP

制作協力 世田谷パブリックシアター

助成 平成21年度文化芸術振興費補助金(芸術創造活動特別推進事業)

主催 東京芸術劇場(財団法人 東京都歴史文化財団)

東京都/財団法人 東京都歴史文化財団