◎Prepared for FILM

山崎健太

はじめに

三野新構成・演出によるパフォーマンス作品『Prepared for FILM』はサミュエル・ベケット唯一の映画作品『フィルム』の翻案であり、同時にタイトルが示す通り、これからベケットの台本に基づいて『フィルム』を撮影する者たちのために「準備されたprepared」ものとして構想されている。ゆえに、『Prepared for FILM』という作品は『フィルム』「以降」と「以前」とに同時に位置することになる。

三野新構成・演出によるパフォーマンス作品『Prepared for FILM』はサミュエル・ベケット唯一の映画作品『フィルム』の翻案であり、同時にタイトルが示す通り、これからベケットの台本に基づいて『フィルム』を撮影する者たちのために「準備されたprepared」ものとして構想されている。ゆえに、『Prepared for FILM』という作品は『フィルム』「以降」と「以前」とに同時に位置することになる。

「以降」と「以前」、そしてその狭間としての「現在」として同時にあること。この作品の奇妙さは三野が写真家であることと深く関係している。写真家・演出家である三野新は2010年、「写真と身体行為の関係性を探求するカンパニー」としてヒッピー部を立ち上げ、写真に関するパフォーマンス作品を発表してきた。2012年には『あたまのうしろ』でフェスティバル/トーキョーの公募プログラムに参加。ヒッピー部は『あたまのうしろ』で活動休止となったが、2013年からは三野の個人名義で活動を継続し、パフォーマンスを通じて写真を思考することを続けている。「未来」へと投影された「過去」としての写真。その奇妙な性質は形を変えながら三野の作品の中に繰り返し表われている。

ここで筆者の立ち場を明らかにしておかなければならない。筆者は2013年に上演された『Z/G』以降、三野の作品にドラマトゥルクとして関わっている。よって、この文章は純粋な劇評とはいささか性質の異なるものだということになる。とは言え、ドラマトゥルクとして筆者に課せられた役割は、批評家としてのそれとそれほど変わりがあるわけではない。台本・稽古・作品を見て言葉を発すること。違いは、劇評というものが常に作品の後から生じるものであるのに対し、ドラマトゥルクとして発する言葉はそれ自体が作品のプロセスとして内部へと組み込まれていく点にある。ここにも「以降」と「以前」があり、「以降」は「以前」へと繰り込まれている。

筆者にとって(あくまで「筆者にとって」)批評家とドラマトゥルクとは、その仕事が作品の「以前」にあるか「以降」にあるかという一点によってのみ分かたれる。ゆえに、三野の作品の劇評を書くことと他の作品の劇評を書くこととの間に、意識の上でそれほど違いがあるわけではない。それでも、構成・演出の三野の意図を筆者が十分に踏まえているという点において、この「劇評」は「親切過ぎる劇評」だということになるかもしれない。だがこの文章は自作解説ではなく、あくまで批評として書かれたものである。それはつまり、この文章が作品における三野の意図を代弁するものでは必ずしもなく、筆者である山崎の視点の下に作品を再構成するものであることを意味している。

『フィルム』と『Prepared for FILM』の関係は『Prepared for FILM』とこの批評文との関係においても反復される。まずはベケット『フィルム』の概要を確認しておこう。

『フィルム』

1967年に初上映された『フィルム』の台本冒頭にはこうある。

存在スルコトハ知覚サレルコトデアル。

哲学者ジョージ・バークリーの言葉からのこの引用にも明らかなように、『フィルム』の主題は知覚、より正確に言えば「見ること/見られること」にある。眼球のアップから始まるこの映画は、次いで、何かから逃げるように急ぎ足で街頭を進む男を映し出す。カメラは逃げる男を追い、やがて男は自室と思しき場所へと辿り着く。だが男は自室においてさえ安息を得ることはなく、窓のカーテンを閉め、部屋の中にいた犬と猫を外に出し、鸚鵡の入った鳥籠と金魚の入った金魚鉢には布を被せる。男はあらゆる視線から逃れようとしているようだ。版画や写真を破り捨て、ようやく自らを見つめるあらゆる視線を排除することに成功した男は揺り椅子で眠りにつく。男の後ろ姿を追うばかりであったカメラはゆっくりと男の前に回りこみ、正面から男の姿を捉える。気配に気づき顔を上げた男の表情は恐怖に強張る。彼が目にしたのは自分自身の姿であった。他者からのあらゆる知覚を排除したところで、自らの知覚から逃れることはできないのである。

最後の瞬間に明らかになるのは、主人公の男の分裂(台本上ではO=対象objectとE=目eyeへの分裂と書かれている)だけではない。そこで暴かれるのはカメラ=Eの視点から映画を見ていた観客とEとの共犯関係であり、その視線の暴力性に他ならない。

(Samuel Beckett, FilmはYouTubeで全編視聴可能。)

『Prepared for FILM』

三野はこの『フィルム』という映画作品をパフォーマンス作品として構成し直した。登場人物は男(立川貴一)と女(菊川恵里佳)、そしてカメラマン(京極朋彦)の3人。映画とパフォーマンスとの最大の違いは、パフォーマンスが観客の目の前で演じられるという点であり、それは映画では決して画面に登場することのないカメラ(マン)が、パフォーマンスでは観客の前に曝け出されているということを意味する。

会場の壁には『フィルム』の台本の一部や立川と菊川をモデルとして『フィルム』の場面を再現した写真、あるいは『フィルム』のスチル写真のようなものが貼られている。上手には奥の壁に映像を映し出す形でプロジェクターが設置されており、その上にはプロジェクターとつながった小型カメラが、やはり壁を向いた状態で置かれている。カメラの捉える壁の映像がプロジェクターによって再びその壁に映写されることで、壁には合わせ鏡に映された像のようにどこまでも連なる壁の映像が映し出されている。

作品がはじまるとまずはカメラマンが登場し、小型カメラを手首に装着すると会場の展示物を一つずつゆっくりと映していく。しばらくすると男が登場し、「好きな人のことをずっと目で追ってしまう」「『フィルム』の視線に自分と似たものを感じた」「今日はその片思いの相手と『フィルム』をやってみる」と女を呼んで来る。この2人の男女による『フィルム』の台本の朗読というのがこの作品の枠組みとなる。

いささか唐突にも思える「片思い」のモチーフはしかし、この作品において極めて重要な意味を担っている。「視線」や「見ること」はしばしば権力や暴力と結びつけて考えられてきた。『フィルム』の男があらゆる視線から逃れようとしていたのも、「見られること」が苦痛だったからだろう。ところが、「片思い」のモチーフは『フィルム』における「見る/見られる」の関係を脱臼させてしまう。好きな相手を遠くから見つめる視線。好きな相手と同じものを見ていたいという気持ち。好きな相手に自分だけを見てほしいという願い。好きな相手の一挙手一投足に揺れる心。

見るモノが見られるモノによって規定されてしまう「片思い」の構造は、朗読劇という形式自体によっても反復されている。会場のあちこちに貼られた台本の断片はそれを読もうとする男たちの動線を規定し、そこに書かれた文字がそれを読むものの言葉や行動を規定する。

やがて男は朗読劇をはじめるための準備として「小道具」の確認をしていく。それらは全て会場に貼られた写真である。男は1枚1枚の写真を指しては「これは犬です」「これは猫です」「これは鞄です」「これは毛布です」とそこに写るものを名指していく。これらは実際、朗読劇がはじまると犬やカバンなどの小道具に見立てられるのだが、男が何かを名指す度に、女は同じ写真を指し「写真です」と言う。ここにも、同じものを見ることのできない男と女のすれ違いを見ることができるだろう。同時にこれは、あるものを別のものに見立てる演劇の原理への言及であり、写真の持つ二重性への言及でもある。複数の視線の導入がその二重性を暴き出す。男女の見るものが一致するのは唯一、写真の(写る)写真を前にしたときだけである。「「これは写真です」」。

小道具の確認と前提の説明がひと通り済むと『フィルム』本編の朗読がはじまる。朗読とは言うものの、『フィルム』はある一箇所を除きサイレント映画として作られているため、読み上げられるのは全てト書きである。男女は会場の壁に貼られた『フィルム』の台本を順に追いながらそれを朗読し、ときに自分の体で場面を演じ、展示された写真を使って紙芝居のように場面を構成して見せる。そもそもいくつかの写真が『フィルム』の一場面を演じる立川と菊川を写したものであることを考えれば、ここでの「演技」は台本に書かれたことの現実化であると同時に、かつてそれを演じた自らの過去の想起でもあるだろう。時間は、あるいは起源は多重化されている。

『Prepared for FILM』において、カメラの視線は当初、女を見つめる男の視線、片思いの視線と重なっている。男の視線とカメラの視線は同期しながら、『フィルム』の脚本を、展示されている写真を、そして女を見る。観客はプロジェクターによって映写される映像を通じて男の視線を追体験することになるだろう。映像を通して脚本を見る観客の視線は、文字列をなぞるカメラマンの指先によって誘導される。女もまたカメラマンの指先に導かれるように、映し出された文字列を朗読する。このとき、同じものを見ている男女の視線は、しかし異なる方向を向いている。男が女の視線を得ることは叶わない。男はそれに抗うように脚本の一部を破り取り、自らの体に貼り付けはじめる。映像は脚本の文字列を追い続ける。女の視線は映像に映し出される文字、つまりは男の体に貼り付けられた台本の文字を追うが、その目が男を見ることはない。女の朗読は続く。

映像はすでに男の視線からは切り離されている。映像に映し出されているものを女もまた見ているという意味においては、それはもはや女の視線であると言うことさえできるだろう。男と女と映像との関係は緩やかに変化していく。三野の手つきは極めて巧みだ。映像は途切れることなく、にも関わらず気づけば視点人物は入れ替わっている。

場面は男の部屋へと移っていく。男が部屋の中からあらゆる視線を排除しようとする場面は、「小道具」の写真を様々な形で排除することによって演じられる。写真を舞台から見えぬ場所へと退場させ、覆いをかけ、あるいは破り捨てる。視線=見る主体を排除するためになされる写真の排除は見る対象=見られるモノの排除でもあり、ここでも『フィルム』の構造は相対化されている。

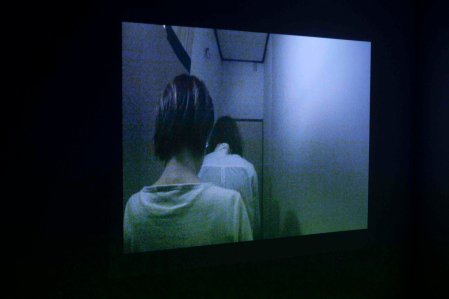

男が全ての視線を排除し終えると会場の明かりが消え、プロジェクターの明かりだけが残る。やがて男女が前後に並ぶ狭い部屋の映像。朗読を続ける声がスピーカーから聞こえてくる。カメラはゆっくりと女の後頭部へ近づくとその右をかすめるように通り過ぎ、前に見える男の後頭部へと近づいていく。さらに、男の右をすり抜けたカメラが回り込むようにして男の顔を捉えようとしたまさにその瞬間、映像は途切れる。暗闇の中、しばし声は続くが、その声も朗読を終え消えていく。だが、この朗読はいつなされたものだったか。スピーカー越しに男女の声を聞くしかない観客にそれを知る術はない。生身の男女の姿が観客の目の前から消えるとともに、「今」という瞬間もまた曖昧なものとなる。時間は宙吊りにされる。

しばしの沈黙の後、映像が再び投射される。それは先ほどまで観客が目にしていた映像を早送りにしたものである。と、作品冒頭と同じようにカメラマンが現われる。映像と同期するかのように早送りで動き、先ほどまでの軌跡をトレースしていくカメラマン。しかしその手にカメラはなく、舞台上に男女が登場することもない。このとき観客は、作品に仕掛けられたもう一つの片思いの視線に気づかされることになる。それはカメラマン=京極の視線である。男からも女からも顧みられることなく、いつしか観客からもそこにはいない、見えない存在として扱われていた京極のその視線。同時に、カメラマンとしての京極を見えないものとして扱っていた観客の視線が孕む暴力性、見ないことの暴力性もまた明らかとなる。ループする映像と同期しながら、京極の動きは徐々に加速していく。機械的に繰り返される京極の動きがどこか詩情を帯びているようにさえ見えるのは、それが片思いの一部始終であることを知ったがゆえだろうか。動きは加速し続け、その軌跡は一点へと収斂していく。立ち尽くし、それでも腕のみを動かすことで京極はカメラの軌跡をトレースしていく。いつしか映像は途切れている。腕の動きは肘から先へ、そして指先へと収斂し、ついには静止へと至る。

文字列をなぞる指の動きを高速で再現する京極の様子は、まるで空中に文字を書いているようにも見えた。台本=文字と写真を「今」という時間へと解き放った『Prepared for FILM』という作品は、再び文字と静止イメージへと回帰することでその回路を閉じるのであった。

写真展『Prepared for FILM』in G/P gallery

パフォーマンス作品である『Prepared for FILM』の上演からおよそ4ヶ月後、三野新による同タイトルの写真展がG/P galleryで開催された。しかしパフォーマンスと対になるこの写真展もまた、いささか奇妙なものであったと言わざるを得ないだろう。そこにはパフォーマンスの写真は一切展示されていなかったのだ。パフォーマンスの記録映像は壁に映し出す形で展示されていたが、展示されていた写真にパフォーマンスの様子を写したものは一つもなかった。一連の写真はパフォーマンス会場で展示されていたもの、使用されていたもの(そこには台本の断片も含まれていた)から構成されており、パフォーマンスの記憶は折れ曲がったり破れたりといった形で写真に残された物理的な痕跡が伝えるのみである。あらゆる意味で、写真はパフォーマンスの「現在」を伝えない。

三野はパフォーマンスの記録を見せることではなく、展示空間にパフォーマンスを現在形で立ち上げることを選んだ。会場には鑑賞者への指示書が置かれており、鑑賞者はそれに従うことで、『Prepared for FILM』の男女の視線を追体験することができる。このとき、鑑賞者は「あたまのうしろ」に視線を感じることになるだろう。それは『Prepared for FILM』の観客の視線だ。鑑賞者は見ることで見られる側へと転じてしまう。見る/見られるのこの転倒こそ、三野の仕組んだ「現在形」の瞬間に他ならない。

写真にパフォーマンスを、パフォーマンスに写真を持ち込む三野の取り組みは、見る/見られるの関係に亀裂を入れ、それを複数化してみせる。同時にそれは、過去に現在を、現在に過去を立ち上げることで、時間を複数化する試みでもある。三野のパフォーマンスや展示がもたらす奇妙な感覚は知覚の変容の兆しだ。その先に、三野の目指す新たな「写真」がある。

【筆者略歴】

山崎健太(やまざき・けんた)

演劇研究・批評。早稲田大学文学研究科表象・メディア論コース博士後期課程。SFマガジン(早川書房)にて「現代日本演劇のSF的諸相」連載中。

・ワンダーランド寄稿一覧:http://www.wonderlands.jp/archives/category/ya/yamazaki-kenta/

【上演記録】

三野新「Prepared for FILM」

SNAC(2014年4月24日-4月27日)

構成・演出 三野新

振付・出演 京極 朋彦

出演

菊川 恵里佳、立川貴一

ドラマトゥルク 山崎 健太

テクニカルディレクター 三嶋一路

原案 サミュエル・ベケット

映像機材協力 佐藤駿

主催 吾妻橋ダンスクロッシング実行委員会

助成 公益財団法人セゾン文化財団

料金

【予約】2000円 【当日】2500円